LE CONFERME

Siamo spesso influenzati da ciò che pensano le persone intorno a noi. Fin dalla giovane età, le nostre famiglie ci aiutano a prendere decisioni importanti con la motivazione che sanno cosa è meglio per noi, creando una sorta di dipendenza dalla ricerca di conferme. Questa dipendenza si estende a molte aree della vita e non solo al processo decisionale: chiediamo alla nostra famiglia o agli amici anche quali vestiti indossare, cosa comprare o quale taglio di capelli ci starebbe meglio. Quante volte abbiamo smesso di comprare un capo di abbigliamento che ci piaceva semplicemente perché non piaceva alla nostra amica/madre/compagna?

Con il passare degli anni, questa ricerca di conferme esterne dovrebbe diventare interna: prendere decisioni perché è così che mi sento. In alcune persone questa transizione avviene, ma in altre rimane la conferma esterna. Questa transizione è strettamente legata all’autostima. Le persone che hanno fiducia in se stesse, nelle loro capacità e abilità di ragionamento sono più propense a cercare conferme interne, mentre le persone che non hanno fiducia in se stesse e nelle loro capacità decisionali sono in costante bisogno di approvazione dagli altri. Questo su larga scala può essere pericoloso perché ci rende facilmente manipolabili agli occhi degli altri, oltre a perdere la capacità di gestire la nostra vita.

Oltre all’autostima, anche l’ambiente gioca un ruolo importante nella ricerca di conferme. I genitori che, fin dalla più tenera età, incoraggiano l’autonomia dei loro figli, li consigliano nel prendere decisioni ma non le impongono, e permettono loro il loro spazio personale incoraggiano la ricerca di conferme interiori. Al contrario, i genitori che sono sempre sopra i loro figli e non li aiutano a lavorare sulle loro capacità di ragionamento incoraggiano la ricerca di conferme esterne.

Spesso, le persone che hanno bisogno di conferme esterne portano questo bisogno di approvazione nella terapia. Hanno continuamente bisogno che lo psicologo li sostenga nelle loro decisioni e dica “hai ragione”, ma una persona esterna non può dire se hai ragione in quello che senti.

Un altro pensiero errato è credere che gli altri siano in possesso della verità. Le persone che hanno bisogno di approvazione credono più alle opinioni esterne che alle proprie. Nessuno ci conosce così bene come noi conosciamo noi stessi, e spesso accade che si formino opinioni sbagliate senza basi razionali. Pertanto, non dovremmo dare tanto potere a ciò che gli altri pensano di noi, perché potrebbero sbagliarsi.

È importante essere consapevoli del modello che abbiamo adottato e lavorare su di esso. Prenditi la responsabilità dei tuoi errori e dei tuoi successi. Il punto è trovare un equilibrio in modo che il vostro benessere personale non dipenda dall’opinione degli altri.

— ESPAÑOL —

A menudo nos dejamos influenciar por lo que piensa la gente de nuestro alrededor. Desde pequeños, nuestras familias nos ayudan a tomar decisiones importantes con la excusa de que ellos saben lo que es mejor para nosotros, creando una especie de dependencia a buscar la confirmación. Esta dependencia se extiende a muchos ámbitos de la vida y no sólo a la toma de decisiones: preguntamos a nuestros familiares o amigos hasta qué ropa ponernos, qué comprar, o qué corte de pelo nos sentaría mejor. ¿Cuántas veces hemos dejado de comprarnos una prenda de ropa que nos gustaba simplemente porque a nuestro amigo/madre/pareja no le gustaba?

Conforme pasan los años, esta búsqueda de la confirmación externa debería de convertirse en interna: tomar decisiones porque así las siento. En algunas personas esta transición se lleva a cabo, pero en otras perdura la confirmación externa. Esta transición está muy relacionada con la autoestima. Las personas seguras de sí mismas, de sus habilidades y su capacidad de raciocinio, tienden más a buscar las confirmación interna, mientras que las personas que no están seguras de sí mismas ni de su capacidad a la hora de tomar decisiones necesitan continuamente la aprobación de los demás. Esto a gran escala puede ser peligroso porque nos hace fácilmente manipulables a vista de los otros, así como de perder la capacidad de manejar nuestra propia vida.

Así como la autoestima, el ambiente también juega un papel bastante importante en la búsqueda de la confirmación. Los padres que, desde pequeños, fomentan la autonomía de sus hijos, les aconsejan a la hora de tomar decisiones pero no las imponen, y les dejan su espacio personal fomentan la búsqueda de la confirmación interna. Por el contrario, los padres que están siempre encima del niño y no les ayudan a trabajar su capacidad de raciocinio fomentan la búsqueda de la confirmación externa.

A menudo, las personas que necesitan la confirmación externa transportan esa necesidad de aprobación a la terapia. Continuamente necesitan que el psicólogo les apoye en sus decisiones y les diga “tienes razón”, pero una persona externa a ti no puede decir si tienes razón en lo que tú sientes.

Otro pensamiento erróneo es creer que los demás están en la posesión de la verdad. Las personas con necesidad de aprobación creen más en las opiniones exteriores que en las suyas propias. Nadie nos conoce tan bien como nosotros, y a menudo sucede que se forman opiniones equivocadas sin bases racionales. Por ello, no debemos darle tanto poder a lo que otros piensen de nosotros, porque pueden equivocarse.

Es importante ser conscientes de qué modelo hemos adoptado y trabajarlo. Hazte responsable de tus propios errores y de tus aciertos. La cuestión es encontrar un equilibrio para evitar que el bienestar personal dependa de la opinión de los demás.

Maria Luz Romero

Laurenda in Psicologia Clinica Universidad De Murcia Espana Tirocinante Erasmus presso lo

Studio BURDI

Continua

IL BLOCCO EMOTIVO

Il taglio emotivo è un meccanismo che le persone usano per ridurre l’ansia causata da problemi irrisolti con genitori, fratelli o altri membri della famiglia.

In pratica, per evitare di affrontare questioni molto delicate, le persone lasciano le loro case e raramente ritornano; se sono costrette a rimanere in contatto con le loro famiglie d’origine oppure sono più disposte a deviare la conversazione su questioni banali. Il taglio emotivo ridurrà l’ansia, ma le questioni irrisolte distruggeranno inevitabilmente altre relazioni, specialmente durante i periodi di stress.

Murray Bowen è uno psichiatra e psicoterapeuta americano considerato uno dei pionieri della moderna terapia familiare. Nel pensiero di Murray Bowen, l’elemento principale della psicoterapia è la capacità di differenziare e cambiare i modelli di comportamento. Il processo di differenziazione accompagna la nostra crescita nella famiglia e nella società.

Secondo Murray Bowen, c’è una massa indifferenziata del sé familiare, che è una forma di attaccamento familiare, un legame emotivo che esiste nella rete familiare fra le varie generazioni ed è presente in ogni individuo. Lo scopo principale della psicoterapia è quello di aiutare le persone a distinguersi da questo gruppo familiare. Un sé familiare indifferenziato può operare in modo tale che la normale intimità tra i diversi membri diventi eccessivamente stretta, o può operare in modo tale che ci sia ostilità e rifiuto tra i membri della famiglia. Fondamentalmente, secondo Murray Bowen, ognuno di noi tratta gli altri secondo il modo in cui siamo stati trattati nella nostra famiglia d’origine.

L’autore definisce il processo di differenziazione come un processo in cui ogni membro della famiglia non è influenzato dalla pressione emotiva della famiglia per esprimere se stesso e i suoi pensieri e credenze. Lungo il continuum della scala di Bowen troviamo da un minimo di differenziazione a 0 fino ad un massimo di 100 con una categorizzazione in 4 gruppi. I primi due gruppi sono caratterizzati da funzioni emotive più forti e da un’alta reattività, e i loro modelli decisionali sono basati interamente sulle emozioni e sui sentimenti. Man mano che il livello della scala aumenta, troviamo che le funzioni delle persone sono più equilibrate.

Se immaginiamo il senso di appartenenza e il senso di separazione come due aspetti della stessa scala, possiamo dire che coloro che sono stati a lungo nella posizione di figli sono quelli che non possono far fronte al pesante farde

llo del senso di appartenenza (e delle aspettative). D’altra parte, coloro che hanno messo una distanza emotiva, e spesso fisica, tra loro e i loro legami familiari sono nella situazione opposta. La principale manifestazione di questo taglio emotivo è la negazione delle relazioni strette con i genitori e delle relazioni di attaccamento irrisolte. In questi casi, la bilancia pende dalla parte della separazione, che è ben lungi dall’essere considerata parte del processo di auto-differenziazione, ma una vera e propria rottura del processo di appartenenza, prematura e traumatica.

Il risultato è la mancanza di modelli a cui appartenere e dai quali separarsi; non potendosi differenziare – come ci si separa da qualcosa alla quale non si appartiene? – si è costretti a una pseudoindividuazione, cioè a un’indipendenza fittizia, in cui il vuoto relazionale spinge alla ricerca di legami compensatori, tanto necessari quanto temuti; il taglio emotivo verrà però nuovamente utilizzato per controllare il proprio coinvolgimento emotivo nella relazione con il partner.

—– ESPAGNOL ——-

El corte emocional es un mecanismo que la gente utiliza para reducir la ansiedad causada por problemas no resueltos con los padres, hermanos u otros miembros de la familia. En la práctica, para evitar tratar temas muy delicados, las personas abandonan sus hogares y rara vez regresan; si se ven obligadas a permanecer en contacto con sus familias de origen, están más dispuestas a callar o a desviar la conversación hacia asuntos triviales. El corte emocional reducirá la ansiedad, pero los problemas no resueltos destruirán inevitablemente otras relaciones, especialmente en momentos de estrés.

Murray Bowen es un psiquiatra y psicoterapeuta estadounidense considerado uno de los pioneros de la terapia familiar moderna. En el pensamiento de Murray Bowen, el elemento principal de la psicoterapia es la capacidad de diferenciar y cambiar patrones de comportamiento. El proceso de diferenciación acompaña nuestro crecimiento en la familia y en la sociedad.

Según Murray Bowen, existe una masa indiferenciada del yo familiar, que es una forma de apego familiar, un vínculo emocional que existe en la red familiar entre generaciones y que está presente en cada individuo. El objetivo principal de la psicoterapia es ayudar a las personas a distinguirse de este grupo familiar. Un yo familiar indiferenciado puede funcionar de tal manera que la intimidad normal entre los diferentes miembros se vuelva demasiado estrecha, o puede funcionar de tal manera que haya hostilidad y rechazo entre los miembros de la familia. Básicamente, según Murray Bowen, cada uno de nosotros trata a los demás según la forma en que fuimos tratados en nuestra familia de origen.

El autor define el proceso de diferenciación como un proceso en el que cada miembro de la familia no está influenciado por la presión emocional de la familia para expresarse y expresar sus pensamientos y creencias. A lo largo del continuo de la escala de Bowen encontramos desde un mínimo de diferenciación en 0 hasta un máximo de 100 con una categorización en 4 grupos. Los dos primeros grupos se caracterizan por tener funciones emocionales más fuertes y una alta reactividad, y sus patrones de toma de decisiones se basan totalmente en las emociones y los sentimientos. A medida que aumenta el nivel de la escala, comprobamos que las funciones de las personas están más equilibradas.

Si imaginamos el sentido de pertenencia y el sentido de separación como dos aspectos de una misma balanza, podemos decir que los que llevan mucho tiempo en la posición de hijos son los que no pueden soportar la pesada carga del sentido de pertenencia (y las expectativas). Por otro lado, quienes han puesto una distancia emocional, y a menudo física, entre ellos y sus vínculos familiares se encuentran en la situación opuesta. La principal manifestación de este “corte emocional” (Bowen, 1979; Andolfi, 2003) es la negación de las relaciones estrechas con los padres y las relaciones de apego no resueltas. En estos casos, la balanza se inclina del lado de la separación, que está lejos de considerarse parte del proceso de autodiferenciación, sino una verdadera ruptura del proceso de pertenencia, prematura y traumática.

El resultado es la falta de modelos a los que pertenecer y de los que separarse; no poder diferenciar -¿cómo puede uno separarse de algo a lo que no pertenece? – uno se ve forzado a una pseudoindividuación, es decir, a una independencia ficticia, en la que el vacío relacional le empuja a buscar lazos compensatorios, tan necesarios como temidos; el corte emocional será, sin embargo, utilizado de nuevo para controlar la propia implicación emocional en la relación con la pareja.

Maria Luz Romero

Laurenda in Psicologia Clinica Universidad De Murcia Espana Tirocinante Erasmus presso lo

Studio BURDI

Continua

L’ INSICUREZZA

L’ INSICUREZZA

Come affrontarla: una via sferrata, a piccoli passi, verso la felicità .

Epicuro morì in seguito a delle complicanze di una calcolosi renale. Gli scritti del tempo ci raccontano di spasmi violentissimi che non turbarono minimamente il filosofo, il quale, accortosi che si stava avvicinando l’ora della fine chiese un bicchiere di vino e una tinozza d’acqua calda, per fare un bagno. Quindi spirò serenamente. L’episodio sintetizza l’estrema coerenza con ciò che aveva insegnato ai suoi discepoli: costruirsi un animo sereno, riuscendo a gestire al meglio, i dolori del corpo e dell’anima. Qualche anno prima, aveva indirizzato una lettera al figlio*, Meneceo, dove, in pochissime righe, spiegava come l’uomo saggio (σοφός) potesse avere accesso alla serenità, cercando di non farsi trascinare dalle ansie, dalle inquietudini, dai disturbi (διαταραχθήσηι) derivanti dal mondo e dai desideri irrealizzabili. Mèta del pensiero era il raggiungimento dell’aponia (assenza del dolore del corpo) e dell’atarassia (assenza di turbamenti dell’anima) fondamenti dei precetti tramandati in questa “Lettera sulla felicità”, riassumibile nel rimedio del “tetrafarmaco”, ovvero, quattro precise prescrizioni su come liberarsi dalle catene dell’angoscia:

- Non cedere alla superstizione (paura degli dei e di un destino incontrollabile).

- Non vivere nell’angoscia della morte (se c’è lei non ci siamo noi).

- Non temere il dolore in ogni sua forma (se è forte è anche breve, se è cronico, il corpo lo riconosce)

- Liberi da queste paure, scopriremo il piacere di vivere e raggiungeremo la felicità (εὐδαιμονία).

Il pensiero di Epicuro, frainteso ed osteggiato per secoli, venne considerato da diverse scuole di pensiero, solo come una teorizzazione del piacere incontrollato e di godimento dissoluto, fine a sé stesso. Le sue teorie, in realtà, dicevano altro. Il bene sommo è raggiungibile con misura calcolata che vaglia e prende in considerazione tutte le conseguenze delle proprie azioni. Egli sollecita ad un aumento qualitativo del piacere, derivato da una riflessione costante sui desideri e sui bisogni naturali (e necessari) che ci abitano; invita a lottare per quello che torna utile alla nostra salute fisica e mentale, solo così si potrà conquistare una vita felice e tranquilla: “Vivrai come un dio tra gli uomini, perché non sembra nemmeno mortale l’uomo che vive tra beni (ἀγαθοῖς) immortali”. (Ep. LM 135).

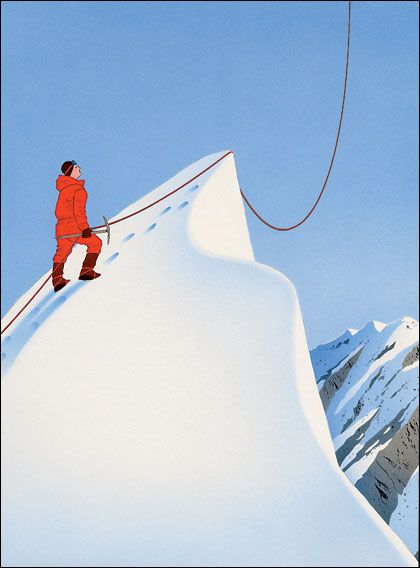

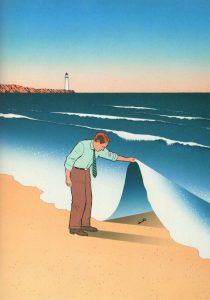

La filosofia di Epicuro, alla fine, non avalla nessun eccesso, ma, dipinge un cammino d’ascesa, quasi fosse una di quelle vie ferrate che si trovano in montagna: scale impervie che consentono a chi le percorre di gustare luoghi incontaminati e panorami rarissimi; luoghi in cui l’anima respira e si innalza. Questi percorsi richiedono una preparazione sia fisica che psicologica; non è proprio l’alternativa trendy, alla gita fuori porta domenicale. Scalatori esperti hanno stilato alcune indicazioni spicciole per i principianti, ed esse, alla lontana, sembrano racchiudere i principi del tetrafarmaco epicureo.

1. Tieni conto del meteo; utilizza un equipaggiamento adeguato.

Gli dei, nella nostra società si son trasformati, sebbene social e digitalizzazione progressiva riescano a dettare regole dell’etica e dell’estetica, restano in noi alcune compulsioni medievali, attraverso le quali tentiamo di dirigere e interpretare il destino e il futuro. Alla fine, si rivelano solo comandamenti assurdi di divinità che ci siamo imposti. Il nostro cuore sarà capace sempre di suggerirci cosa fare e come intraprendere un cambiamento radicale che, ad ogni età e in ogni circostanza, è sempre attuabile. L’accettazione dei propri limiti e il riconoscimento dei propri fallimenti (Carles Pepin – Il magico potere del fallimento – Garzanti 2017), è un buon inizio per iniziare il cammino.

2. Controlla gli ancoraggi e l’imbracatura

Dove stiamo mettendo il piede? Dove fissiamo il moschettone per la salita? Quali sono le condizioni del terreno? Metaforicamente, queste domande possono essere adattate ai giorni che stiamo vivendo. Tutti, ultimamente, ci siamo scontrati con il concetto di morte. “Il pugno della pandemia ha incrinato lo specchio narcisistico dei nostri assetti psicologici e sociali” (V.Lingiardi – Arcipelago N. – Einaudi 2021). La reazione ad una paura collettiva ha portato verso una chiusura, conclamata o no; patologica o meno, su noi stessi. Andrebbe recuperata, anche attraverso campagne di sensibilizzazione promosse dalle istituzioni (!!!), la dimensione psicologica dei singoli. “La consapevolezza del nostro valore, il bisogno di essere amati e riconosciuti, la capacità di tollerare le frustrazioni e di regolare l’autostima sono tra le principali componenti del nostro equilibrio psichico. Determinano il colore delle nostre relazioni e costituiscono il livello di sicurezza e piacere delle nostre vite” (Ibidem). La morte non c’è quando noi viviamo, diceva Epicuro e interessarsi a verificare il senso della propria vita è già un po’ uscire da un lockdown che mentalmente, per molti, non è terminato.

3. Mantieni la giusta distanza

“L’amore non è estate; l’amore è superare l’inverno” (Sara Rattaro – La giusta distanza – Sperling & Kupfer 2020). La citazione non è casuale, proviene da un racconto che si sofferma sul dolore umano vissuto dal singolo e dal gruppo. La lettura breve e scorrevole, apre ad un interrogativo comune a molti filosofi e sociologi contemporanei: la nostra è diventata, ormai, una società algofobica che impegna ogni sua risorsa, per rigettare ogni forma di dolore, sconfessando ciò che già nell’antichità era considerato come assodato: “πάθει μάθος”, si diceva. “A Zeus che ha avviato i mortali a essere saggi, che ha posto come valida legge “saggezza attraverso il dolore” (Eschilo – Agamennone). Crescere attraverso il dolore che, se ben recepito, è strumento di formazione personale; come uno scalpello in mano all’ artista che toglie parti eccedenti di materia, per produrre nuove bellezze. “Il dolore non è una sensazione soggettiva che rimanda a una mancanza, bensì un concepimento, anzi una concezione dell’essere. Il dolore è dono”. (Byung-Chul Han – La società senza dolore – Einaudi 2021). Soprattutto, riprendendo Epicuro, dovremmo valutare dolori e piaceri, riuscendo a mantenere su di essi una giusta distanza, un “giusto calcolo” che ci faccia valutare di volta in volta, dove ci condurrà la sofferenza che stiamo vivendo. Il travaglio ha sempre un termine e quel termine dovrà trovarci migliori, altrimenti patire non avrà avuto senso.

Il lavoro è difficile, specialmente per chi sperimenta dolori e difficoltà improvvisi e si vede bloccato nei sentimenti e nelle emozioni. Perdite improvvise, brusche diagnosi, eventi inaspettati, traumi ancora aperti metteranno sempre a dura prova la nostra personalità ed ogni nostro nobile pensare. Mettersi a giusta distanza dagli avvenimenti è credere che da qualche parte, in fondo al nero della nostra notte, esiste, nonostante tutto, l’antitesi a questo dolore, una gioia che sta aspettando solo noi, qui – ora – su questa terra: “In tempi che falciano, non è vergogna sentire frammenti di gioia e dedicarli a chi soffre, anche a noi, certamente, ma è difficile, anche se non impossibile che un postino scriva a sé stesso. A dire il vero, certe volte io mi scrivo delle mail in cui racconto a me stessa come sto, mi faccio gli auguri, mi ravvivo e mi fiancheggio…come farebbe una nonna con una nipotina a cui vuole spiegare il dolore.” (Chandra Candiani – Questo immenso non sapere – Einaudi 2021).

4. Avanza a piccoli passi verso la vetta

“Non pretendere mai di fare il salto nell’ignoto, di rinascere di colpo un mattino. Utilizzare le cicche della sera prima e convincersi che il tempo – il prima e il poi – è soltanto una fissazione. Ma soprattutto non fare mai il serpente, non rigettare mai la pelle: poiché, che cosa ha l’uomo di proprio, di vissuto, se non ciò ch’è appunto già vissuto? Ma tenersi in equilibrio, perché che cosa ha l’uomo da vivere, se non appunto ciò che ancora non vive?”. (Cesare Pavese – Il mestiere di vivere – Einaudi 2014). Tenersi in equilibrio e avanzare. È la superstizione, il senso della morte, la nostra percezione del dolore che, talvolta, ci impediscono di fare passi avanti. C’è ancora qualcosa di non vissuto per cui vale la pena di procedere. Jung ripeteva che “Nulla è più facile del continuare a percorrere vie infantili o di farvi ritorno.”. Arrendersi, sedersi, cedere al sintomo e non al significato che esso nasconde è un’eredità genitoriale che dev’essere scardinata. La psicoterapia (singola o di gruppo) dà al paziente una nuova eredità, una nuova famiglia e si prende carico anche delle fasi di apatia e stanchezza che sembrano rallentare i progressi del paziente. Non ci sono soluzioni immediate e indipendenti da noi, sarebbe falso dichiararlo; pazienza e perseveranza portano alla vetta ed “Una volta raggiunto questo stato, ogni bufera interna cessa, perché il nostro organismo vitale non è più bisognoso di alcuna cosa, altro non deve cercare per il bene dell’animo e del corpo”. (Epicuro LM 128).

______________________________________________________________________________________________

Le immagini scelte per questo articolo sono dell’illustratore Guy Billout e fanno capo ad una sua raccolta chiamata “FutureView: Gaining Perspective on the Rising Waves of Change” (acquisire una prospettiva sulle onde crescenti del cambiamento). Vuole essere una metafora del nostro lavoro psicoanalitico e della forza costante che proviene dai gruppi di terapia. Riferendoci allo scrutatore sulle onde del mare del mare in tempesta, sappiamo, come singoli e come membri di un gruppo, che la psicoanalisi permette di scorgere meglio quando arriva il tempo del cambiamento. È dalle onde più impetuose e violente che vediamo il futuro. E questi, il più delle volte, sembra darci ragione.

*Gli studiosi sono tutt’oggi interdetti sull’attribuzione della lettera; per alcuni, Meneceo fu solo uno dei discepoli del Keros (scuola epicurea), in questa sede, però, si è preferito considerarlo, figlio.

Luca Anaclerio

ContinuaSILENZIO, Bruno.

SILENZIO, Bruno

Esci dalla solitudine e dai un nome al tuo dolore.

Dai miei anni di liceo ho imparato a coltivare una sottospecie di vizio: non leggo mai un libro alla volta, ne inizio alcuni e ne porto avanti due o tre insieme, talvolta quattro, a seconda dai suggerimenti e dalle recensioni che mi attraggono. Loro restano là, accumulati da qualche parte e sgualciti da una matita che mi dice quanto tempo ancora ho ancora da regalargli. Alla fine, vai a vedere che mi accorgerò di aver speso più soldi in matite, che in opere letterarie.

Vorrei fare la stessa cosa con le persone della mia vita, scrutarle e riporle, convinto che ci sia la possibilità di un segno che faccia riprendere discorsi interrotti o legami disfatti. Così, lo so, non è, la matita del tempo non ha la stessa pazienza di quelle che uso come segnalibri e, soprattutto, quelli che conosco, come me, non hanno ancora una trama definita e conclusa. Penso a Dostoevskij che ci ha messo una esistenza per cercare la sua vita nelle storie degli altri. Scavando sempre più a fondo, arrivando fino ai sottosuoli dell’anima, spinto dalla ricerca di un senso che mantenesse in piedi il gioco di vivere.

Scrisse, appena venticinquenne, Le notti bianche: romanzo sentimentale dai ricordi di un sognatore. Una brevissima storia d’amore nata, intrecciata e conclusasi nella magia rarefatta di quattro notti. Solo quattro notti, brevemente sbiadite da un sole che non vuole addormentarsi. Sullo sfondo, le illusioni e le disillusioni di un uomo solo in cerca di costruire la sua storia, come ci dice: “Sono completamente senza una storia. Come si dice da noi, ho vissuto per me stesso, cioè completamente solo”.

L’inconcludente vicenda intessuta con Nastjen’ka (Natalina nella trasposizione cinematografica di Visconti), però, non codifica solo la sua di solitudine, Dostoevskij fa apparire e scomparire dinanzi agli occhi del lettore, la solitudine di ogni personaggio, perfino quella di ogni comparsa messa a contorno di un cuore che si agita invano.

Lo scrittore russo, tratteggia un’umanità che sembra lavorare, innamorarsi, attendere, lasciarsi, illudersi perché la solitudine non inghiotta nessuno, completamente; perché si conservi un chiarore nelle notti senza discorsi e senza compagnia. Affannati nella ricerca di “quell’attimo di vera beatitudine” che riempie la vita di un uomo.

La psicoanalisi non è estranea all’argomento, basti pensare alla distinzione tra solitudine triste e serena che ritroviamo negli scritti della Klein (la solitudine depressiva) e di Winnicott (la solitudine evolutiva). Oltre questo, ciascuno di noi ha fatto personale esperienza con la solitudine, ne abbiamo acquisito un senso veicolato dalle restrizioni della pandemia: il lockdown, le distanze interpersonali, la ridefinizione della nostra vita sociale ci hanno fatto fare i conti con un silenzio assordante che né social, né maratone streaming hanno saputo colmare. Il filosofo Byung-Chul Han, nel suo ultimo saggio: “La società senza dolore” (Einaudi 2021) scrive che questo improvviso scontro con il virus ha tolto alla vita, il vestito che le avevamo dato: “La vita viene spogliata di qualsiasi narrazione capace di generare senso: non è più ciò che si può raccontare, bensì ciò che si può misurare e conteggiare. La vita diventa nuda, oscena. Nulla promette durata.”. Siamo diventati, insomma, come il sognatore di Dostoevskij, ricacciati nell’abisso da amori improvvisati; da una vita imprevista e imprevedibile.

La cosa, non si completa in un’accezione negativa. Qualcuno ha conosciuto da vicino il proprio dolore, lo ha toccato, lo ha rivissuto, ci ha sbattuto il muso e non ci ha trovato un senso. Ancora. Anzi, talvolta sembra dissolverci ogni volta che lo fissiamo; ogni volta che viene a trovarci nelle nostre notti insonni.

E quel dolore, senza parole, senza trama e senza storia ci ha reso incerti, impauriti, sconfortati. Stanchi.

Come gli eroi antichi presentatici dai solenni proemi delle grandi epopee, siamo anche noi invischiati in un ἄλγος (dolore) insensato, ora naufraghi, ora traditori, ora falliti, ora afflitti. Confusi tra rischio e lontane resistenze. Sono uguali a noi, mentre si dimenavano tra quel “numero uno” e quel “numero due”. Spaesati tra demone interiore e destino.

Lontano da ogni epica, recentemente, ha raccontato questa battaglia, un film d’animazione (Luca – Pixar 2020). Sullo schermo vive un essere degli abissi che si innamora delle storie che prendono corpo sulla terraferma. Vorrebbe abitarla, conoscerla, abbandonando dietro sé le pacifiche e noiose abitudini familiari. Un amico lo precede e lo aiuta. Lo aiuta non come un maestro, ma offrendogli la sua istintività per combattere ogni ritrosia e spingendolo a dare un nome preciso alle sue paure, così da zittirle ogni volta che sarà richiesto, dalla vita, di buttarsi giù a rotta di collo per non perdersi la bellezza di ogni cosa: “Silenzio, Bruno!”.

Quel grido è un “numero uno” che trionfa sul panico, sulle fobie, sulle depressioni, sulle resistenze che abbiamo avuto in sorte, sugli incontri sbagliati che ci son capitati e di cui non abbiamo nessuna colpa.

“Silenzio, Bruno!”.

Il dolore ci sarà, forse per sempre, forse ancora per poco, ma, abbiamo il potere di farlo tacere, perfino nelle nostre notti bianche, perfino quando nessuno è restato ad ascoltarci, perfino quando tutto sembra perso, sconosciuto o la nostra stima è chiusa in fondo a chissà quale ricordo che ha chissà quale volto.

“Silenzio,…!” Capiamo per tratti e istanti brevissimi, che il nostro dolore ha avuto da sempre un nome.

E questo nome è diverso dal tuo.

L.A.

Continua

Migliorarsi o riscoprirsi

Spesso quando si inizia un percorso di psicoterapia ciò che ci guida è la possibilità di migliorare alcune parti di noi stessi che non ci piacciono o che ci fanno soffrire. Quelle parti che identifichiamo come cause della nostra sofferenza, che ci portano, ad esempio a restare a casa, ad isolarci, a non fidarci; quelle parti che ci portano a passare le giornate a letto, quelle parti che ci portano ad aver paura anche del gatto che attraversa la strada o del sole che splende troppo.

Si inizia un percorso di psicoterapia con la speranza di poter migliorare, magari anche di eliminare quelle parti che ci sembrano così anguste e cattive. Quelle parti che non ci permettono di essere come vorremmo.

Durante il percorso, capita, poi, di rendersi conto che quelle parti hanno messo le radici che affondano nella nostra persona. Si sono radicalizzate e lasciarle andare non è così semplice.

È difficile, richiede sforzo, a volte pare estenuante.

Eppure nel corso della terapia ci rendiamo conto di come queste parti, che tanto abbiamo odiato e che tanto ora son difficili da “rimuovere” ce la siamo spesso appiccicate. Ci siamo cuciti addosso un abito che è quello che ci ha permesso di andare avanti fino a questo momento.

Ci siamo isolati perché qualcuno ci ha fatto credere di essere invisibili, ci rintaniamo nel letto perché abbiamo paura di muovere un passo credendo di aver il potere di causare disgrazie.

Abbiamo fatto esperienza di come la nostra persona, per un motivo o per un altro non fosse accettata, accolta.

Implicitamente, nel corso delle nostre esperienze, ci è stato fatto capire cosa andasse bene e cosa no, cosa dovessimo modificare e come.

E da lì abbiamo cercato di rispettare al meglio le richieste del nostro ambiente, cercando di esser sempre “meglio”.

In terapia ci rendiamo conti di come questo abito che ci siamo cuciti addosso in realtà nasconde, cela e sotterra quello che c’è al di sotto. E spesso non sappiamo nemmeno quello che c’è al disotto.

In terapia ci rendiamo conto di come non è migliorare quello che ci serve ma riscoprirci.

Ci rendiamo conto di come ciò che siamo, sentiamo vogliamo è differente da ciò che mostriamo e da ciò che abbiamo costruito.

Riscopriamo di saper essere ironici, riscopriamo una passione, riscopriamo capacità e anche limiti.

Immagino il miglioramento come una strada dritta, con spessi guardrail che impediscono di guardare ai lati. Per essere migliore, anzi il migliore, i passi sono segnati. Ci sono indicazioni precise e le distrazioni non sono contemplate.

Immagino la riscoperta come un incrocio confusionario, con mille vie da poter prendere e l’imbarazzo della scelta. Immagino la riscoperta come qualcosa di creativo, di esplosivo e allo stesso tempo quieto.

Riscoprirsi richiede prove, tentativi ed errori. Imbocchiamo la prima strada che magari non ci piace, ma c’è un altro incrocio in cui possiamo cambiare la nostra direzione.

Il percorso lo creiamo noi, come vogliamo, con i colori che vogliamo e mille ponti che ci permettono di passare da un punto ad un altro.

La terapia ci aiuta a scoprire che in realtà poco ci importa di essere migliori, di essere il migliore.

Tanto ci importa capire chi siamo. Riscoprire le mille possibilità che abbiamo per realizzarci ed esprimerci.

Ci interessa scoprire di non avere una vita destinata, ma una vita da costruire.

Ci interessa scoprire che oltre al “dovere”, per noi c’è il “piacere” e che nelle mille direzioni c’è quella che ci consente anche di accomunarli.

Possiamo riscoprire chi siamo, liberandoci di chi ci imponiamo di essere.

Fabiana Manghisi

Tirocinante presso lo Studio Burdi

Laurea Magistrale in Psicologia Clinico-Dinamica

Continua

La Lettera Terapia

Scrivere di sé può avere effetti terapeutici.

Mettere le parole nero su bianco permette un processo di rielaborazione dei pensieri: la confusione prende forma, si crea ordine e la comprensione migliora.

Attraverso la scrittura è possibile cercare significato nelle cose che accadono e che magari, anche a distanza di tempo, a volte di anni, ancora ci turbano.

La scrittura ha il vantaggio di fermare i pensieri che vagano confusi nella nostra mente, di dare una struttura e una forma. Ciò permette di comprendere e gestire meglio i disordini emotivi della vita.

Scrivere, esteriorizzare il proprio vissuto, le esperienze di vita traumatiche, i ricordi, le emozioni, i pensieri e le sensazioni, consente di elaborarli consapevolmente attraverso l’autoriflessione.

Friedrich Nietzsche sosteneva che dare un “perché” alle cose aiuta a sopportare il “come”.

Scrivere di se stessi è un po’ come prendersi cura del proprio benessere psico-fisico. Ci aiuta a mettere ordine e a ricostruire esperienze importanti che spesso ricordiamo in maniera confusa. È un esercizio di auto-aiuto, semplice, ma allo stesso tempo potente ed efficace.

La scrittura di sé, pertanto, può essere considerata una terapia strategica che aiuta a ridurre l’ansia, lo stress, ad elaborare gli eventi negativi ed alleggerire le tensioni emotive, a migliorare le relazioni e a liberare la mente da pensieri oppressivi.

Scrivere aiuta anche a prendere coscienza della natura del problema e ad avere una visione più chiara e nitida delle proprie emozioni, a far uscire la negatività, gli sconvolgimenti emotivi irrisolti che se non espressi in nessun modo, potrebbero trasformarsi in disturbi, malesseri, dolori.

È ormai noto come spesso, molti fastidi e disturbi, cefalea, mal di stomaco, tensioni muscolari ecc…non sono altro che tensioni interne non affrontate, nascoste.

È importante tirar fuori tutti i nostri pensieri, le nostre paure, angosce, dolori, sofferenze, senza pensare alla forma e alla correttezza di quello che scriviamo.

Non è necessario saper scrivere, basta avere qualcosa da raccontare.

Scrivere tutto quello che ci passa per la testa dando libero sfogo alle nostre emozioni, tutto d’un fiato, senza pause, con un ritmo incalzante come qualcosa che si affretta ad uscire.

Non ci devono essere restrizioni, cose non dette, taciute. A noi stessi possiamo e dobbiamo raccontare la verità.

Se avremo tirato fuori tutto, il nostro sguardo sarà proiettato in avanti, al presente e al futuro, senza più rimuginare sul passato.

Scrivere di sé risulta benefico perché permette una vera e propria catarsi emozionale. Non è tanto l’espressione delle nostre emozioni, quando il dare un senso a queste che migliora le cose.

Elisabetta Lazazzera

Tirocinante presso Studio BURDI

Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e della Riabilitazione

Continua

Nell’impossibilità, l’opportunità

Cosa è l’impossibilità? Come reagiamo quando sappiamo di non poter fare qualcosa, di non poter ottenere ciò che vorremmo, di non poter pianificare e indirizzare la nostra vita nella direzione prevista o progettata?

Abbiamo degli impedimenti, che possono sopraggiungere in un qualsiasi momento, ci sono delle resistenze che ci sbarrano la strada, come muri che si frappongono fra noi e ciò che vorremmo, impedendoci il transito.

Ci sono impedimenti di carattere mobile che, lavorandoci su, ci consentono allo stesso modo di continuare il nostro cammino, ci viene richiesto uno sforzo per abbatterli.

Ce ne sono altri che, al contrario, non dipendono da noi: le famose “cause di forza maggiore”.

La causa di forza maggiore che viviamo oggi, tutti, in un modo o nell’altro è il Covid-19.

È una “causa di forza maggiore” che ci sta impedendo di vivere come vorremmo. Ci viene richiesto di non avere contatti con le altre persone e questo ci costa quando gli altri sono le persone per noi fondamentali.

Ci viene chiesto di lavorare a casa e ancora una volta percepiamo il peso dell’isolamento.

Ci viene chiesto di essere responsabili, non solo per la nostra salute, anche per quella di chi ci sta vicino.

Percepiamo il carico di responsabilità che grava, sappiamo quello che dobbiamo fare.

Ma è pesante, è asfissiante, è logorante.

Ma mi chiedo, perché questo isolamento è così pedante?

Certamente c’è la mancanza delle persone per noi importanti, c’è la mancanza delle risate con i nostri amici e dell’abbraccio dalla mamma, nonna, amica, zia.

Ma siamo realmente, completamente soli? Con noi stessi, ci siamo noi.

Perché la compagnia che ci possiamo fare, prendendoci cura realmente di noi stessi è un peso?

Sembra che cerchiamo di rifuggire in ogni modo la possibilità di trovarci faccia a faccia con noi stessi.

Quando siamo con gli altri le attenzioni sono tutte su di loro, su ciò che ci dicono, su quello che hanno da raccontarci, sui loro problemi.

Siamo impegnati a presentarci in un certo modo per mantenere i nostri legami e perdiamo di vista il contatto con noi stessi.

Siamo completamente rapiti dalla presenza degli altri, siamo così impegnati a condurre la nostra vita cercando di non perdere nemmeno un minuto, nemmeno un secondo perché altrimenti siamo “indietro” rispetto a chi ci circonda e ci dimentichiamo chi siamo, dove stiamo andando e cosa vogliamo.

Perché ci pesa rallentare? Perché ci pesa prenderci cura di noi, dei nostri spazi, dei nostri pensieri, dei nostri desideri?

Forse perché in realtà non l’abbiamo mai fatto, forse perché non sappiamo come si faccia.

Viviamo nella frenesia del dover raggiungere, del dover vincere e superare chiunque ci sia affianco. Viviamo nella frenesia del dovercela fare, perché altrimenti non siamo nessuno.

E quando ce la facciamo, non sappiamo godere di quanto abbiamo raggiunto e ottenuto, perché siamo lì a pensare al passo successivo, alla prossima direzione da dover intraprendere e al prossimo obiettivo da dover raggiungere.

In questa frenesia la nostra persona e la nostra autenticità si perde, se non siamo abituati a stare con noi stessi, se non ci siamo presi del tempo per poter conoscerci, per capire chi siamo e dove vogliamo andare.

E allora perché non andare oltre la pesantezza e il grigiore di questo periodo, cercando di leggere l’impossibilità come opportunità, per ricercare il nostro vero colore?

Non stiamo parlando di far finta che intorno non ci stia succedendo niente, non è la negazione ciò a cui dobbiamo aspirare. Ma l’accettazione.

La situazione in cui viviamo oggi è questa, possiamo rimanere fermi nella campana di vetro che ci siamo creati crogiolandoci nella sofferenza e nella rabbia che stiamo provando, oppure possiamo ri-scoprirci o scoprirci e conoscerci per la prima volta.

Abbiamo del tempo che possiamo impiegare per scoprire cose di noi che ancora non sappiamo, possiamo scoprire una nuova passione o una vecchia abbandonata.

Possiamo immaginare, fantasticare, viaggiare con la mente.

Possiamo non fare nulla, possiamo assaporare la dolcezza e leggerezza del “dolce far nulla”.

Perché dobbiamo essere per forza impegnati? Perché tutto deve essere programmato?

Possiamo rendere più leggero quanto stiamo vivendo cambiando le lenti degli occhiali con cui guardiamo le cose: possiamo voler vedere anche quanto ci sta donando questo momento.

Per farlo, però, dobbiamo volerlo.

Il cambiamento lo vogliamo? Vogliamo sentirci leggeri? Vogliamo saper vedere il bello in ciò che ci circonda anche se sembra che sia tutto nero o grigio? Vogliamo il colore?

Se lo vogliamo allora sì, possiamo averlo.

Possiamo provare a cantare, a suonare, a dipingere, a leggere un libro, a stare sul divano, fermi, o a saltare per ballare o fare sport.

Possiamo fare quello che vogliamo, riscoprendo ciò che vogliamo.

Possiamo alzarci la domenica mattina e chiederci “cosa voglio fare oggi?” Voglio cucinare? Voglio dormire? Voglio scrivere?

Cosa vogliamo per noi stessi? E cosa ci serve per ottenerlo? Volontà.

Possiamo, se lo vogliamo, liberarci dalle briglie che la vita di tutti i giorni ci mette, possiamo liberarci della foschia in cui ci muoviamo ogni giorno, per tornare a vedere quanta luce c’è dentro di noi.

Non fuori.

La luce è dentro, e se le diamo la possibilità di espandersi allora lì si che sentiremo calore.

Se la soffochiamo, con doveri, impegni, se ci dimentichiamo che è lì, che va coccolata, accolta, rinforzata, sentiamo freddo.

Allora in questo momento possiamo concentrarci su noi stessi, un sano narcisismo, che ci porti a prendere cura di noi e dei nostri desideri, delle nostre passioni.

Possiamo ricentrarci rispetto alla nostra persona.

Fabiana Manghisi

Tirocinante presso lo Studio Burdi

Laurea Magistrale in Psicologia Clinico-Dinamica

Continua

Il viaggio

È importante nella nostra vita avere obiettivi personali e professionali che danno un senso alla nostra esistenza, ci spingono a testare i nostri limiti e a sviluppare le nostre potenzialità.

Fondamentale è la motivazione, ovvero l’insieme di energie che ci spinge al raggiungimento dell’obiettivo prefissato.

Gli obiettivi ottimizzano i nostri sforzi concentrando le nostre energie, lavorano su di noi, sul passaggio dalla persona che siamo alla persona che vogliamo diventare.

La pianificazione rende gli obiettivi plausibili.

Non esiste un viaggio che non sia iniziato con la pianificazione e con il primo passo. Senza un’idea chiara di ciò che vogliamo compiere, non possiamo neanche iniziare.

Avere obiettivi ben definiti nella nostra mente ci permetterà di riconoscere con più facilità le opportunità che ci porteranno a realizzarli. Raggiungere obiettivi abbastanza ambiziosi ed entusiasmanti si concretizza in una sfida per noi stessi.

È necessario non perdere mai la propria autenticità rincorrendo obiettivi comuni e standardizzati solamente per far piacere agli altri, per convenzioni sociali.

Il viaggio verso il raggiungimento dei nostri obiettivi avviene di pari passo con l’evoluzione del nostro “io”.

Avere una buona autostima permette di affrontare positivamente il viaggio verso la realizzazione dei propri obiettivi, il raggiungimento di traguardi, l’auto-affermazione, cioè la consapevolezza di aver dato un senso alla propria vita, di essere ciò che si voleva essere e di essere diventati ciò che si voleva diventare.

Sicuramente, essere affiancati e accompagnati nel nostro viaggio da un partner che alimenta le nostre passioni, che condivide i nostri obiettivi e quello in cui crediamo, è una grande ricchezza, un valore aggiunto.

Qualcuno che ha fiducia in noi e ce la trasmette, qualcuno che non sminuisce quello che facciamo o vogliamo, seppur non lo condivide appieno. Che gioisce per i nostri successi ed esalta le nostre potenzialità. Che festeggia i nostri risultati e ci invita a farlo.

Qualcuno con cui siamo squadra, con cui abbiamo la possibilità di crescere l’uno accanto all’altro in modo armonioso e felice.

Elisabetta Lazazzera

Tirocinante presso lo studio BURDI

Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e della Riabilitazione

Continua

Come un martello pneumatico – L’importanza della comunicazione

Come un martello pneumatico

L’importanza della comunicazione

Il modo in cui comunichiamo con gli altri e le relazioni interpersonali che instauriamo determinano la qualità della nostra vita ed influenzano la nostra salute fisica e mentale.

Comunicare significa mettere in comune: condividere pensieri, opinioni, sensazioni, sentimenti, emozioni.

Qualsiasi tipo di relazione non può prescindere dalla comunicazione.

La comunicazione è l’essenza di ogni relazione, l’incapacità di comunicare ne è invece il fallimento.

La comunicazione può guarire o ammalare un rapporto.

Una comunicazione poco efficace, sbagliata, disfunzionale, genera molto spesso incomprensioni, fraintendimenti, equivoci, problemi, tensioni, conflitti e discussioni.

La mancanza di una buona comunicazione crea spesso distanze. Se non si cerca subito un confronto, un chiarimento, una spiegazione, si rischia di essere risentiti e serbare rancori.

Il rancore è un’emozione negativa che ci riempie e ci logora, che rende infelici e fa soffrire.

Quando qualcuno ci delude con un comportamento scorretto, con delle parole offensive, mancandoci di rispetto, trasformiamo in rancore la tristezza provocata dalla delusione.

Spesso il rancore è una forma di difesa, qualcosa che inconsciamente ci evita di soffrire, ma in realtà è un’emozione non risolta, una rabbia repressa, pertanto il nostro malessere continua e perdura nel tempo.

Far finta che il rancore non esista porterà un accumulo di rancori sempre più grande e sempre più difficile da gestire.

È importante saper controllare e affrontare il rancore. È importante, soprattutto, non serbare rancore.

Bisogna chiarire le incomprensioni, confrontarsi, chiedere e pretendere spiegazioni. Comunicare in modo efficace, far capire le proprie emozioni, il proprio stato d’animo.

Bisogna chiedere risposte alle nostre domande, in maniera insistente, come un martello pneumatico, intensamente, senza lasciare spazio per tergiversare, finché non ci vengono date, finché non abbiamo capito, finché non siamo più risentiti del comportamento e delle parole altrui.

Elisabetta Lazazzera

Tirocinante presso Studio BURDI

Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e della Riabilitazione

Continua

La Depressione: un vaso di rabbia

La depressione, chiamata da Freud melanconia, viene definita come lutto senza fine e senza elaborazione.

Uno dei precursori maggiormente incidenti rispetto all’insorgenza della depressione è stato rintracciato nelle possibili perdite precoci durante l’infanzia.

La perdita precoce non è sempre reale e verificabile (come la morte), può essere interna e psicologica.

Un esempio è l’abbandono dello stato di dipendenza da parte del bambino, in seguito a negligenza da parte del genitore, ancora prima che il bambino sia effettivamente pronto alla separazione.

Secondo Furman, il processo di separazione- individuazione si risolve in dinamiche depressive anche quando la madre non accetta l’autonomia del bambino e si aggrappa inducendo, nel bambino, un senso di colpa per la sua emancipazione o rifiutandolo nel momento in cui torna nelle sue braccia per ricevere sicurezza e calore.

Accanto alla dinamica della perdita dell’oggetto d’amore, incidenti rispetto alla depressione appaiono anche famiglie sorde e cieche rispetto ai bisogni del bambino, famiglie noncuranti che mostrano apatia nei confronti dei figli o, ancora famiglie che scoraggiano ogni tipo di sofferenza.

Il bambino apprende di non poter esprimere il proprio dolore, di non poter chiedere aiuto perché non c’è nessuno che risponde alla richiesta con la protezione e l’affetto necessario.

La dinamica centrale della depressione sembra essere il volgimento verso l’interno del sentimento di rabbia che si manifesta sotto forma di una continua autosvalutazione messa in campo dai soggetti depressi: in realtà la rabbia è rivolta verso l’interno dal momento che il soggetto si è identificato con l’oggetto d’amore perduto (realmente o psicologicamente).

I soggetti depressi, così, dirigono verso il Sé i principali affetti negativi effettuando un vero e proprio sadismo contro il Sé.

Si tratta, infatti, di soggetti che non provano rabbia spontanea, si sentono spesso colpevoli per i loro sentimenti ostili di natura interpersonale.

Nel processo di introiezione e identificazione con l’oggetto d’amore perduto i soggetti depressivi si attribuiscono le qualità più odiose dell’oggetto in questione, mentre le parti affettuose e positive dell’oggetto vengono esclusi dal Sé e ricordate con affetto e tenerezza.

Un bambino che viene abbandonato da una persona per lui fondamentale proverà ostilità e tenderà a proiettare tale sentimento nel tentativo di elaborarlo.

Tramite la proiezione è il padre o la madre (l’oggetto d’amore) ad essere arrabbiato con lui.

Per il bambino questa è una situazione di tensione, è doloroso pensare che l’oggetto sia arrabbiato, è difficile da accettare, così il passaggio successivo è l’identificazione con questa parte rabbiosa dell’oggetto.

Il bambino fa a sua la parte ostile, aggressiva e rabbiosa nella speranza che ci possa essere una riappacificazione.

Da questa dinamica deriva la percezione del Sé come complessivamente cattivo, insufficiente, non meritevole. È il Sé ad essere colpevole della perdita subita.

La sensazione di essere stati rifiutati, abbandonati, viene trasformata nella convinzione inconscia di non essere meritevoli di vicinanza, di aver causato l’abbandono e di meritare il rifiuto.

Immaginiamo di aver perso una persona per noi significativa e immaginiamo di credere che la colpa di tale perdita sia nostra: tenderemo con tutte le nostre forze a recuperare il rapporto, cercando di provare affetti postivi verso la persona che abbiamo deluso e perso.

In questo contesto emotivo-affettivo è impossibile riconoscere i sentimenti di ostilità come connaturati al processo relazionale.

La possibilità di esperire affetti negativi e sentimenti ostili verso l’esterno e verso gli altri è, inoltre, bloccata da un Super-Io severo e rigido che induce al senso di colpa: si assiste ad un “autoaggressione dell’Io da parte del Super-Io”.

Così, l’insorgenza della depressione in età adulta è spesso causata da nuove esperienze di perdita, abbandono e rifiuto che riaprono la ferita originaria e che ridestano il sentimento del senso di colpa.

Nel momento in cui subiamo una perdita, il nostro mondo relazionale e il nostro mondo interno appaiono impoveriti: sperimentiamo una condizione di vuoto.

Nei soggetti depressi questo vuoto viene colmato con la rabbia, che non viene espressa nel contesto relazione e che diviene una vera autoaccusa.

La percezione della rabbia non viene annullata, è lì presente, percepita, ma rivolta esclusivamente verso il Sé. Riempie ma accusa, denigra e svaluta.

Un passo avanti verrà fatto solo quando i sentimenti e gli affetti ostili non saranno rivolti solo ed unicamente verso il sé, quando si riconoscerà la reciproca responsabilità nel processo relazione e nel suo possibile fallimento: quando avremo un elaborazione del lutto.

Quello che il soggetto depresso ha appreso è di non poter esprimere affetti negativi, di doverli contenere e reprimere. È importante che questi emergano, che appaiono nella loro dirompenza in modo da raggiungere un nuovo equilibrio che ne prevede la realizzazione attraverso modalità consone.

Le relazioni funzionali sono relazioni caratterizzate da ambivalenza: affetti positivo e negativi coesistono; gli affetti negativi che ci appaiono distruttivi possono essere costruttivi quanto quelli positivi, ci aiutano nella costruzione interpersonale di rapporti all’interno dei quali poterci esprimere e realizzare.

È la falsità o la mancanza di contatto che provocano solitudine e abbandono: esattamente come noi notiamo quando qualcuno ci cela i suoi affetti e le sue emozioni, gli altri se ne accorgono rispetto alla nostra persona.

Si tratta di apprendere un nuova modalità di espressione personale, rispetto alla quale dovremmo sentirci liberi e soddisfatti.

Esprimere la rabbia, sarà distruttivo, solo se ci interfacceremo con persone che reagiscono in modo patologico ad affetti negativi.

Contattare la rabbia, capirne la causa, esprimerla, ci consente di contattare quella sensazione di vuoto evitata, la cui accettazione ci consente di andare avanti, sperimentando nuovi affetti positivi e nuove dinamiche relazionali.

Fabiana Manghisi

Tirocinante presso lo Studio Burdi

Laurea Magistrale in Psicologia Clinico-Dinamica

Continua