RELAZIONI AMBIVALENTI

Le relazioni con gli altri sono una parte fondamentale della nostra vita, e la qualità di queste relazioni influenzerà notevolmente la nostra salute mentale e il nostro equilibrio.

Dovremmo coltivare le relazioni che sono sane per noi, e che ci portano gioia, pace e tranquillità, e allontanarci da quelle che prosciugano la nostra energia. Tuttavia, ci sono alcune relazioni che non sono così facili da identificare, essendo sia gratificanti che dolorose per noi. Una frase che potrebbe descrivere tali relazioni sarebbe “ti amo e ti odio”.

Uno dei motivi principali per cui l’ambivalenza emotiva può essere così dolorosa è che cerchiamo di liberarcene. Cerchiamo di persuaderci che abbiamo solo sentimenti positivi o negativi verso qualcuno, ma questa è un’idea sbagliata.

Un chiaro esempio sono le relazioni familiari. In alcune famiglie, i genitori sono molto esigenti con i loro figli, che causa loro un’enorme ansia e problemi correlati. Un parente molto invasivo riempirà costantemente il bambino di rimproveri (non vestirti così, non ti sta bene, quella persona non va bene per te, dovresti studiare di più, non uscire oggi…) o di paragoni costanti con gli altri, ma allo stesso tempo usa la scusa “te lo dico perché ti voglio bene, e voglio il meglio per te” che crea una sensazione di ambivalenza nel bambino. “Mi fa male, ma perché mi ama”.

Un altro esempio familiare sarebbe il fatto che alcuni genitori fanno sentire i loro figli in colpa se escono troppo con gli amici, se iniziano a frequentare un ragazzo o lasciano il paese per un po’ di tempo per studiare, creando la concezione di “non divertirti, perché se ti diverti, mi lascerai”, creando nel bambino un sentimento di ansia e ambivalenza a causa dell’amore che provano per i loro genitori ma il desiderio di volersi individualizzare come persona.

Un altro esempio di rapporto nevrotico nelle relazioni di coppia sarebbe una relazione in cui uno dei partner non vuole compromessi, ma allo stesso tempo richiede costantemente l’attenzione del partner e si risente della frequentazione dell’altro partner. Tuttavia, quando si chiede più impegno nella relazione, io scappo. La frase sarebbe “Ci sto, non ci sto”.

Un modo per concludere queste relazioni nevrotiche sarebbe quello di imparare a identificare questi sentimenti di ambivalenza e porre dei limiti. Spesso è difficile perché queste relazioni abbassano l’autostima, ma dobbiamo essere consapevoli delle nostre risorse e imparare a usarle. La comunicazione è molto importante in tutte le relazioni, e farsi rispettare è qualcosa di fondamentale su cui dobbiamo lavorare se vogliamo mantenere relazioni sane e stabili in futuro.

— ESPAÑOL —

Las relaciones con los demás conforman una parte muy importante de nuestra vida, y la calidad de ellas influirá en gran medida en nuestra salud mental y equilibrio.

Debemos cultivar las relaciones que son saludables para nosotros, y nos aportan alegría, paz y tranquilidad, y alejarnos de las que drenan nuestra energía. Sin embargo, hay algunas relaciones que no son tan fáciles de identificar, siendo para nosotros tanto gratificantes como dolorosas. Una frase que podría describir este tipo de relaciones sería “te amo y te odio”.

Una de las principales razones por las que la ambivalencia emocional puede ser tan dolorosa es que tratamos de deshacernos de ella. Intentamos persuadirnos a nosotros mismos de que solo tenemos sentimientos positivos o negativos hacia alguien, pero es una idea errónea.

Un claro ejemplo son las relaciones familiares. En algunas familias, los padres son muy exigentes con los hijos, los que les causa una tremenda ansiedad y problemas relacionados. Un pariente muy invasivo llenará constantemente al hijo de reproches (no te vistas así, no te favorece, esa persona no te conviene, deberías estudiar más, hoy no salgas…) o constantes comparaciones con los demás, pero a la vez utiliza la excusa de “te lo digo porque te quiero, y quiero lo mejor para ti” lo que crea en el hijo un sentimiento de ambivalencia. “Me hace daño, pero porque me quiere”.

Otro ejemplo familiar sería el hecho de que algunos padres hacen sentir culpables a sus hijos si salen demasiado con amigos, si empiezan a salir con un chico o dejan el país por un tiempo para estudiar, creando la concepción de “no disfrutes, porque si disfrutas, me dejas”, creando en el hijo una sensación de ansiedad y ambivalencia por el amor que siente hacia sus padres pero el deseo de querer individualizarse como persona.

Otro claro ejemplo de rapporto nevrotico en relaciones de pareja sería una relación en la que una de las personas no quiere comprometerse, pero a la vez demanda constantemente la atención de la pareja y le molesta que salga con otras personas. Sin embargo, cuando tú demandas más compromiso en la relación, yo huyo. La frase sería “Estoy, no estoy”.

Una manera de acabar con estas relaciones neuróticas sería aprender a identificar estos sentimientos de ambivalencia y poner límites. A menudo es difícil porque este tipo de relaciones te bajan la autoestima, pero tenemos que ser conscientes de nuestros propios recursos y aprender a utilizarlos. La comunicación es muy importante en todas las relaciones, y hacernos respetar es algo fundamental que tenemos que trabajar si queremos mantener relaciones sanas y estables en el futuro.

Maria Luz Romero

Laureanda in Psicologia Clinica Universidad De Murcia Espana Tirocinante Erasmus presso lo

Studio BURDI

LA REALTÀ È LA NOSTRA CURA

Spesso non vediamo la realtà così com’è, ma attraverso occhiali che proiettano le nostre credenze, prospettive, illusioni e, in generale, la nostra esperienza di vita. È per questo che le persone reagiscono in modo diverso alla stessa situazione.

Abbiamo una serie di schemi attraverso i quali analizziamo le nostre esperienze quotidiane, che possono essere più o meno rigidi. Per esempio, a seconda delle nostre convinzioni e della nostra autostima, quando qualcuno dice “Sei bella oggi” possiamo pensare che sia un bel complimento, o che la persona stia mentendo o ridendo di noi. A seconda di quanto siano adattivi i nostri schemi, agiremo e penseremo in modo più o meno sano.

Essere consapevoli che ci sono sempre diverse prospettive sulla stessa situazione ci fa allontanare dal manuale che avevamo stabilito e agire in un modo che è più vantaggioso per noi. Quando ci succede un qualsiasi evento, l’emozione che proviamo dipende dalla nostra interpretazione della situazione. A seconda dell’interpretazione che ne diamo, questo ci farà sentire in un certo modo e, di conseguenza, il nostro comportamento tenderà in una direzione o nell’altra.

I nostri pensieri negativi e le nostre preoccupazioni spesso ci fanno soffrire più del dovuto: essendo intrusivi, ricorrenti, esagerati… Ci sentiamo in una “nuvola” che offusca la nostra visione e non possiamo vedere oltre.

Quindi come possiamo controllare le nostre emozioni? Cosa possiamo fare per cambiare il modo in cui ci sentiamo? La risposta sta nell’imparare a cambiare il modo in cui interpretiamo gli eventi, cioè a cambiare il discorso interno che abbiamo con noi stessi.

Chiediti le seguenti domande: “Quello che sto pensando è davvero così?”, “Tutti gli altri lo capirebbero allo stesso modo?”, “Cosa penserebbe la persona che più ammiro della stessa situazione?”, “E il mio migliore amico?”

Non credere a tutto ciò che pensi: prima di tutto sii consapevole che i nostri pensieri sono solo questo: pensieri. Non sono la realtà. I nostri pensieri e le nostre preoccupazioni sono la nostra interpretazione ed elaborazione della realtà… non la realtà stessa.

Pertanto, dobbiamo imparare a identificare le nostre emozioni negative quando appaiono, in modo che quando notiamo quel segnale di avvertimento, possiamo fermarci un momento e cercare il pensiero che ci ha portato a sentirci in quel modo, e poi cercare un modo di pensare alternativo più adattivo. Questo non è un compito facile, poiché siamo profondamente radicati nel nostro sistema di credenze e ci vuole pratica e sforzo per cambiarlo.

— ESPAÑOL —

A menudo no vemos la realidad tal y como es, sino a través de unas gafas que proyectan nuestras creencias, perspectivas, ilusiones y, en general, nuestra experiencia de vida. Es por este motivo que las personas reaccionamos de manera diferente ante una misma situación.

Tenemos una serie de esquemas a través de los cuales analizamos nuestras experiencias cotidianas, que pueden ser más o menos rígidos. Por ejemplo, según nuestras creencias y nuestra autoestima, cuando alguien nos dice “Hoy estás muy guapa” podemos pensar que es un agradable cumplido, o que esa persona está mintiendo o se está riendo de nosotros. Dependiendo de lo adaptativos que sean nuestros esquemas actuaremos y pensaremos de forma más o menos saludable.

Ser conscientes de que siempre hay varias perspectivas ante una misma situación nos hace alejarnos del manual que teníamos establecido y actuar de manera más beneficiosa para nosotros. Cuando nos sucede cualquier cosa, la emoción que surge se basa en la interpretación que cada uno hace de la situación.

¿Cómo podemos entonces controlar nuestras emociones? ¿Qué podemos hacer para cambiar la manera en la que nos sentimos? La respuesta radica en aprender a cambiar la forma que tenemos de interpretar los acontecimientos, es decir, modificar el discurso interno que tenemos con nosotros mismos.

Plantéate las siguientes cuestiones: “eso que estoy pensando, ¿es realmente así?”, “¿todo el mundo lo entendería igual?”, “¿qué pensaría de esa misma situación la persona que más admiro?”, “¿y mi mejor amigo?”

Tenemos que tener siempre presente que nuestros pensamientos están condicionados por nuestras creencias y que no necesariamente reflejan la realidad.

Por ello, tenemos que aprender a identificar por qué aparecen las emociones negativas y cuales son mis esquemas y creencias que provocan estas emociones, con el fin de modificarlos de la manera más adaptativa posible.

Maria Luz Romero

Laureanda in Psicologia Clinica Universidad De Murcia Espana Tirocinante Erasmus presso lo

Studio BURDI

IL DOVERE DI AVERE UN SENSO

White screen of death – Contro il senso del dovere

Qualche mese fa, mi è stata affidata la gestione del portale internet dell’attività per cui lavoro. Una mansione delicata, perché, attraverso il sito, la nostra clientela viene a conoscenza della maggior parte delle informazioni che permettono di sceglierci, rispetto ai vari concorrenti. Non occorrono molte competenze informatiche: dovere principale è ordinare le pagine del sito e aggiornarlo con articoli, commenti e foto condivisibili sui social. Occorre, però, stare attenti, cosa a cui non ho badato una sera, aggiornando i plug-in della pagina. Non so in quale modo, ho crashato tutto, facendo andare il sito offline o, per dirla come gli esperti in materia, ho prodotto il “White screen of death” – la Schermata bianca della morte che decreta la sospensione del sito e la perdita dei dati lì reperibili.

Ero in panico assoluto. In primo luogo, avevo vanificato anche il lavoro fatto da altri prima di me e poi avevo disperso così, la fiducia riposta nei miei confronti. Per di più, ogni mio tentativo di ristabilire la normalità attraverso backup di sistema o risultava inutile o rischiava di peggiorare la situazione. Chi, in quel momento, ci avesse cercato sul web, si sarebbe trovato davanti una bella pagina candida e vergine, con, nel margine, numeri incomprensibili che forse, decodificati avrebbero reso in lettere: “Scusateci, ma il nostro webmaster è un coglione!”.

Cosa fare? La mia mente proponeva tre soluzioni:

– Non presentarmi al lavoro e scappare in Brasile.

– Confessare tutto al mio datore di lavoro e cercare con lui, un rimedio.

– Scappare, ora, in Brasile.

Accantonata (momentaneamente) l’idea della partenza, riprovai, nottetempo, un inattaccabile discorso di scuse; mentre lo ripassavo, però, cominciavo a rendermi conto che la paura più grande, quella che mi assediava fino a non permettermi di ragionare, non stava tanto nell’aver mancato all’incarico di fiducia, quanto aver perso una sorta di sfida col mio senso del dovere e della perfezione.

Mi preoccupava il conto che non tornava con me stesso, non quello con gli altri.

La terapia insegna che esiste un senso dell’obbligo, del dovere, spendibile fino al personale martirio, imparato da piccoli e che ci impegna nei confronti di ogni relazione: partner, famiglia, lavoro, società…questo lavoro forzato sottrae il netto (l’essenza) della nostra felicità.

Evochiamo, nel nostro inconscio, un “fantasma sacrificale” – per dirla con Recalcati – che aggiungiamo al “sacrificio primordiale” che permise ai nostri progenitori, di far parte dell’umano consorzio. “La differenza tra il sacrificio simbolico e il fantasma sacrificale consiste nel fatto che mentre nel primo una quota pulsionale viene “sacrificata” dal soggetto in cambio della sua inclusione nella comunità umana, nella logica del fantasma sacrificale il sacrificio diventa una meta paradossale della pulsione: non mi sacrifico in vista di un fine perché il sacrificio è in sé stesso un fine”. (Recalcati – Contro il sacrificio p.42).

Il cuore della nevrosi dell’uomo contemporaneo sarebbe qui; in una dispersione di forze che quieta temporaneamente e non realizza mai.

Per spiegarlo, alla pari di Camus, potremmo far riferimento al mito di Sisifo.

Simbolo del dovere sterile che ci rende degli “uomini cammello” (Nietzsche), ovvero degli schiavi che addossano inutilmente su sé, tutte le responsabilità del mondo, Sisifo è condannato dagli dei a spostare, sulla vetta ad una montagna, un grosso macigno; questo, ogni volta che avrà raggiunto la sommità, ricadrà su sé stesso per effetto del suo peso. La pena di Sisifo, quindi, oltre che quello della fatica, è costituita dalla consapevolezza che quell’eterno lavoro servirà solo a placare l’ira degli dei nei suoi confronti e a fermare là, il suo mondo: “Ogni granello di quella pietra, ogni bagliore minerale di quella montagna, ammantata di notte, formano, da soli, un mondo. Anche la lotta verso la cima basta a riempire il cuore di un uomo. Bisogna immaginare Sisifo felice”. (Camus – Il mito di Sisifo).

Immaginarci felici, semmai col ragionamento: “se sconterò questo avrò in cambio gioia e pace”, non può bastare.

Sacrificarsi per mantenere bianca e pura, la facciata del quieto vivere, può nascondere la morte dell’anima.

Il dovere porta piacere se si connette al nostro Desiderio, se ci conduce verso quello che con consapevolezza, ci nutre, ci fa crescere, ci rende uomini e donne migliori. Sisifo guarda alla vetta della montagna; l’analisi ci aiuta a guardare più in alto, a coltivare, semmai buone passioni per non essere schiavi di quegli schemi mentali ereditati, ma, che è sempre possibile modificare.

Cosa non semplice, rendersi conto che molte volte, spostiamo pesi enormi, per conto di regole antiche, ma, è la fatica impiegata per quella lotta di liberazione ad essere giustificabile e foriera di stabilità interiore.

Da parte mia, non sono più scappato in Brasile. Ho preferito chiedere un parere ad un amico più esperto, riuscendo a far tornare on-line, il sito. Al referente ho spiegato che, alla luce dell’accaduto, ove avesse ritenuto opportuno, poteva scegliersi un altro media manager, per curare la nostra visibilità sul web. La risposta è stata che, per il momento, non si sarebbero cercati tecnici, ma persone che mettono passione nel loro lavoro.

Quel compito, così, si è trasformato in una cosa davvero mia, avrei potuto rinunciare e restare nel mio solito ruolo, “avrei potuto anche accontentarmi, ma è così che si diventa infelici.” (C. Bukowski)

Continua

IL DIRITTO DI DELUDERE

Tutti abbiamo paura di deludere gli altri e soprattutto i nostri cari, così come di deludere noi stessi.

Ci poniamo continuamente obiettivi, scopi e aspettative che dobbiamo soddisfare, altrimenti ci sentiamo sconfitti. Questo significa che più obiettivi e traguardi raggiungiamo, più siamo validi come persone, o più amore ci meritiamo dai nostri cari?

Alcune persone confondono la lode con l’amore, ma essere lodati non significa essere amati. Spesso cerchiamo l’approvazione nella lode degli altri, il che ci rende troppo esigenti con noi stessi, e questo genera in noi una quantità molto alta di stress e ansia. Non possiamo essere perfetti. Spesso non raggiungere un obiettivo crea in noi un sentimento di inferiorità, di non essere adeguati, e la paura di essere rifiutati. Un fattore molto importante è che l’ambiente intorno a noi sia accogliente, aperto al cambiamento e all’apprendimento lungo la strada. La constatazione dell’impossibilità di essere ‘perfetti’ genera frustrazione e incide pesantemente sull’autostima del individuo.

Stabilire degli obiettivi è un meccanismo di adattamento e ci aiuta ad aumentare la nostra motivazione e a focalizzare la nostra attenzione sulle cose che vogliamo raggiungere, ma dobbiamo stare attenti a non fissare obiettivi troppo alti e mettere a rischio la nostra salute mentale. Dobbiamo cercare un equilibrio. Dovremmo fissare degli obiettivi che ci permettano di bilanciare il nostro tempo libero e la cura di noi stessi con il lavoro e il senso del dovere.

Parafrasando un famoso monologo cinematografico: “la delusione è valida, la delusione è giusta, la delusione funziona, la delusione è chiara. La delusione in tutte le sue forme: la delusione di vita, di amore, di sapere, sportiva, imposta lo slancio in avanti”. Tutte le delusioni che attraversiamo nella nostra vita ci aiutano a crescere.

Non si può controllare tutto nella vita. Purtroppo, questo apprendimento arriva dopo aver subito grandi delusioni. È importante rendersi conto che le uniche cose che si possono controllare sono i propri atteggiamenti, decisioni, sentimenti e azioni. È certamente uno spreco di energia e un comportamento inutile concentrarsi su ciò che non può essere controllato. Dobbiamo essere sempre in grado di tenerlo a mente.

Infine, dobbiamo pensare a noi stessi. Poiché le battute d’arresto sono inevitabili, non bisogna perdere di vista il proprio obiettivo principale nella vita. Spesso le delusioni non hanno nulla a che fare con ciò che spinge una persona, la sua missione. La missione deve essere il raggiungimento del proprio benessere. Questo sarebbe il primo e necessario passo per poter aiutare gli altri. Dobbiamo imparare a fermarci, a prenderci cura di noi stessi, a dimenticare un po’ il senso del dovere e trovare il senso del piacere.

— ESPAÑOL —

Todos tenemos miedo de decepcionar a los demás y especialmente a nuestros seres queridos, así como de decepcionarnos a nosotros mismos. Constantemente nos fijamos metas, objetivos y expectativas que tenemos que cumplir, de lo contrario nos sentimos derrotados. ¿Significa esto que cuantas más metas y objetivos alcancemos, más valiosos seremos como personas o más amor mereceremos de nuestros seres queridos?

Algunos confunden la alabanza con el amor, pero ser alabado no es ser amado. A menudo buscamos la aprobación en los elogios de los demás, lo que nos hace ser demasiado exigentes con nosotros mismos, y esto nos genera una gran cantidad de estrés y ansiedad. No podemos ser perfectos. A menudo, el hecho de no alcanzar un objetivo crea un sentimiento de inferioridad, de no ser adecuado, y un miedo al rechazo. Un factor muy importante es que el entorno que nos rodea sea acogedor, abierto al cambio y al aprendizaje en el camino. La constatación de que es imposible ser “perfecto” genera frustración y afecta gravemente a la autoestima del individuo.

Establecer objetivos es un mecanismo de adaptación y nos ayuda a aumentar nuestra motivación y a centrar nuestra atención en las cosas que queremos conseguir, pero debemos tener cuidado de no poner nuestros objetivos demasiado altos y poner en riesgo nuestra salud mental. Hay que buscar un equilibrio. Debemos establecer objetivos que nos permitan equilibrar nuestro tiempo libre y el cuidado personal con el trabajo y el sentido del deber.

Parafraseando un famoso monólogo cinematográfico: “la decepción es buena, la decepción es correcta, la decepción funciona, la decepción es clara. La decepción en todas sus formas: la decepción en la vida, en el amor, en el conocimiento, en el deporte, marca el ritmo”. Todas las decepciones que sufrimos en nuestra vida nos ayudan a crecer.

No se puede controlar todo en la vida. Desgraciadamente, este aprendizaje llega después de experimentar grandes decepciones. Es importante darse cuenta de que lo único que puedes controlar son tus actitudes, decisiones, sentimientos y acciones. Sin duda, es un desperdicio de energía y un comportamiento inútil centrarse en lo que no se puede controlar. Debemos tenerlo siempre presente.

Pensar en nosotros mismos

Por último, tenemos que pensar en nosotros mismos. Como los contratiempos son inevitables, no debemos perder de vista nuestro objetivo principal en la vida. A menudo, las decepciones no tienen nada que ver con lo que impulsa a una persona, su misión. La misión debe ser el logro del propio bienestar. Este sería el primer y necesario paso para poder ayudar a los demás. Tenemos que aprender a parar, a cuidarnos, a olvidarnos un poco del sentido del deber y encontrar el sentido del placer.

Maria Luz Romero

Laurenda in Psicologia Clinica Universidad De Murcia Espana Tirocinante Erasmus presso lo

Studio BURDI

Continua

LE CONFERME

Siamo spesso influenzati da ciò che pensano le persone intorno a noi. Fin dalla giovane età, le nostre famiglie ci aiutano a prendere decisioni importanti con la motivazione che sanno cosa è meglio per noi, creando una sorta di dipendenza dalla ricerca di conferme. Questa dipendenza si estende a molte aree della vita e non solo al processo decisionale: chiediamo alla nostra famiglia o agli amici anche quali vestiti indossare, cosa comprare o quale taglio di capelli ci starebbe meglio. Quante volte abbiamo smesso di comprare un capo di abbigliamento che ci piaceva semplicemente perché non piaceva alla nostra amica/madre/compagna?

Con il passare degli anni, questa ricerca di conferme esterne dovrebbe diventare interna: prendere decisioni perché è così che mi sento. In alcune persone questa transizione avviene, ma in altre rimane la conferma esterna. Questa transizione è strettamente legata all’autostima. Le persone che hanno fiducia in se stesse, nelle loro capacità e abilità di ragionamento sono più propense a cercare conferme interne, mentre le persone che non hanno fiducia in se stesse e nelle loro capacità decisionali sono in costante bisogno di approvazione dagli altri. Questo su larga scala può essere pericoloso perché ci rende facilmente manipolabili agli occhi degli altri, oltre a perdere la capacità di gestire la nostra vita.

Oltre all’autostima, anche l’ambiente gioca un ruolo importante nella ricerca di conferme. I genitori che, fin dalla più tenera età, incoraggiano l’autonomia dei loro figli, li consigliano nel prendere decisioni ma non le impongono, e permettono loro il loro spazio personale incoraggiano la ricerca di conferme interiori. Al contrario, i genitori che sono sempre sopra i loro figli e non li aiutano a lavorare sulle loro capacità di ragionamento incoraggiano la ricerca di conferme esterne.

Spesso, le persone che hanno bisogno di conferme esterne portano questo bisogno di approvazione nella terapia. Hanno continuamente bisogno che lo psicologo li sostenga nelle loro decisioni e dica “hai ragione”, ma una persona esterna non può dire se hai ragione in quello che senti.

Un altro pensiero errato è credere che gli altri siano in possesso della verità. Le persone che hanno bisogno di approvazione credono più alle opinioni esterne che alle proprie. Nessuno ci conosce così bene come noi conosciamo noi stessi, e spesso accade che si formino opinioni sbagliate senza basi razionali. Pertanto, non dovremmo dare tanto potere a ciò che gli altri pensano di noi, perché potrebbero sbagliarsi.

È importante essere consapevoli del modello che abbiamo adottato e lavorare su di esso. Prenditi la responsabilità dei tuoi errori e dei tuoi successi. Il punto è trovare un equilibrio in modo che il vostro benessere personale non dipenda dall’opinione degli altri.

— ESPAÑOL —

A menudo nos dejamos influenciar por lo que piensa la gente de nuestro alrededor. Desde pequeños, nuestras familias nos ayudan a tomar decisiones importantes con la excusa de que ellos saben lo que es mejor para nosotros, creando una especie de dependencia a buscar la confirmación. Esta dependencia se extiende a muchos ámbitos de la vida y no sólo a la toma de decisiones: preguntamos a nuestros familiares o amigos hasta qué ropa ponernos, qué comprar, o qué corte de pelo nos sentaría mejor. ¿Cuántas veces hemos dejado de comprarnos una prenda de ropa que nos gustaba simplemente porque a nuestro amigo/madre/pareja no le gustaba?

Conforme pasan los años, esta búsqueda de la confirmación externa debería de convertirse en interna: tomar decisiones porque así las siento. En algunas personas esta transición se lleva a cabo, pero en otras perdura la confirmación externa. Esta transición está muy relacionada con la autoestima. Las personas seguras de sí mismas, de sus habilidades y su capacidad de raciocinio, tienden más a buscar las confirmación interna, mientras que las personas que no están seguras de sí mismas ni de su capacidad a la hora de tomar decisiones necesitan continuamente la aprobación de los demás. Esto a gran escala puede ser peligroso porque nos hace fácilmente manipulables a vista de los otros, así como de perder la capacidad de manejar nuestra propia vida.

Así como la autoestima, el ambiente también juega un papel bastante importante en la búsqueda de la confirmación. Los padres que, desde pequeños, fomentan la autonomía de sus hijos, les aconsejan a la hora de tomar decisiones pero no las imponen, y les dejan su espacio personal fomentan la búsqueda de la confirmación interna. Por el contrario, los padres que están siempre encima del niño y no les ayudan a trabajar su capacidad de raciocinio fomentan la búsqueda de la confirmación externa.

A menudo, las personas que necesitan la confirmación externa transportan esa necesidad de aprobación a la terapia. Continuamente necesitan que el psicólogo les apoye en sus decisiones y les diga “tienes razón”, pero una persona externa a ti no puede decir si tienes razón en lo que tú sientes.

Otro pensamiento erróneo es creer que los demás están en la posesión de la verdad. Las personas con necesidad de aprobación creen más en las opiniones exteriores que en las suyas propias. Nadie nos conoce tan bien como nosotros, y a menudo sucede que se forman opiniones equivocadas sin bases racionales. Por ello, no debemos darle tanto poder a lo que otros piensen de nosotros, porque pueden equivocarse.

Es importante ser conscientes de qué modelo hemos adoptado y trabajarlo. Hazte responsable de tus propios errores y de tus aciertos. La cuestión es encontrar un equilibrio para evitar que el bienestar personal dependa de la opinión de los demás.

Maria Luz Romero

Laurenda in Psicologia Clinica Universidad De Murcia Espana Tirocinante Erasmus presso lo

Studio BURDI

Continua

L’ INSICUREZZA

L’ INSICUREZZA

Come affrontarla: una via sferrata, a piccoli passi, verso la felicità .

Epicuro morì in seguito a delle complicanze di una calcolosi renale. Gli scritti del tempo ci raccontano di spasmi violentissimi che non turbarono minimamente il filosofo, il quale, accortosi che si stava avvicinando l’ora della fine chiese un bicchiere di vino e una tinozza d’acqua calda, per fare un bagno. Quindi spirò serenamente. L’episodio sintetizza l’estrema coerenza con ciò che aveva insegnato ai suoi discepoli: costruirsi un animo sereno, riuscendo a gestire al meglio, i dolori del corpo e dell’anima. Qualche anno prima, aveva indirizzato una lettera al figlio*, Meneceo, dove, in pochissime righe, spiegava come l’uomo saggio (σοφός) potesse avere accesso alla serenità, cercando di non farsi trascinare dalle ansie, dalle inquietudini, dai disturbi (διαταραχθήσηι) derivanti dal mondo e dai desideri irrealizzabili. Mèta del pensiero era il raggiungimento dell’aponia (assenza del dolore del corpo) e dell’atarassia (assenza di turbamenti dell’anima) fondamenti dei precetti tramandati in questa “Lettera sulla felicità”, riassumibile nel rimedio del “tetrafarmaco”, ovvero, quattro precise prescrizioni su come liberarsi dalle catene dell’angoscia:

- Non cedere alla superstizione (paura degli dei e di un destino incontrollabile).

- Non vivere nell’angoscia della morte (se c’è lei non ci siamo noi).

- Non temere il dolore in ogni sua forma (se è forte è anche breve, se è cronico, il corpo lo riconosce)

- Liberi da queste paure, scopriremo il piacere di vivere e raggiungeremo la felicità (εὐδαιμονία).

Il pensiero di Epicuro, frainteso ed osteggiato per secoli, venne considerato da diverse scuole di pensiero, solo come una teorizzazione del piacere incontrollato e di godimento dissoluto, fine a sé stesso. Le sue teorie, in realtà, dicevano altro. Il bene sommo è raggiungibile con misura calcolata che vaglia e prende in considerazione tutte le conseguenze delle proprie azioni. Egli sollecita ad un aumento qualitativo del piacere, derivato da una riflessione costante sui desideri e sui bisogni naturali (e necessari) che ci abitano; invita a lottare per quello che torna utile alla nostra salute fisica e mentale, solo così si potrà conquistare una vita felice e tranquilla: “Vivrai come un dio tra gli uomini, perché non sembra nemmeno mortale l’uomo che vive tra beni (ἀγαθοῖς) immortali”. (Ep. LM 135).

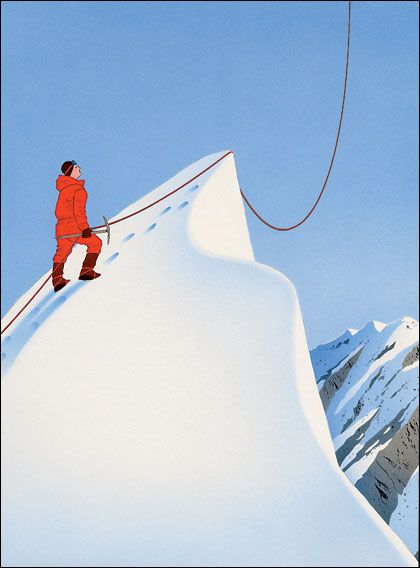

La filosofia di Epicuro, alla fine, non avalla nessun eccesso, ma, dipinge un cammino d’ascesa, quasi fosse una di quelle vie ferrate che si trovano in montagna: scale impervie che consentono a chi le percorre di gustare luoghi incontaminati e panorami rarissimi; luoghi in cui l’anima respira e si innalza. Questi percorsi richiedono una preparazione sia fisica che psicologica; non è proprio l’alternativa trendy, alla gita fuori porta domenicale. Scalatori esperti hanno stilato alcune indicazioni spicciole per i principianti, ed esse, alla lontana, sembrano racchiudere i principi del tetrafarmaco epicureo.

1. Tieni conto del meteo; utilizza un equipaggiamento adeguato.

Gli dei, nella nostra società si son trasformati, sebbene social e digitalizzazione progressiva riescano a dettare regole dell’etica e dell’estetica, restano in noi alcune compulsioni medievali, attraverso le quali tentiamo di dirigere e interpretare il destino e il futuro. Alla fine, si rivelano solo comandamenti assurdi di divinità che ci siamo imposti. Il nostro cuore sarà capace sempre di suggerirci cosa fare e come intraprendere un cambiamento radicale che, ad ogni età e in ogni circostanza, è sempre attuabile. L’accettazione dei propri limiti e il riconoscimento dei propri fallimenti (Carles Pepin – Il magico potere del fallimento – Garzanti 2017), è un buon inizio per iniziare il cammino.

2. Controlla gli ancoraggi e l’imbracatura

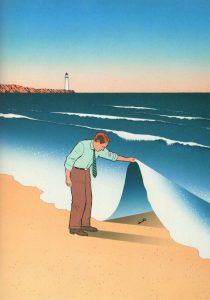

Dove stiamo mettendo il piede? Dove fissiamo il moschettone per la salita? Quali sono le condizioni del terreno? Metaforicamente, queste domande possono essere adattate ai giorni che stiamo vivendo. Tutti, ultimamente, ci siamo scontrati con il concetto di morte. “Il pugno della pandemia ha incrinato lo specchio narcisistico dei nostri assetti psicologici e sociali” (V.Lingiardi – Arcipelago N. – Einaudi 2021). La reazione ad una paura collettiva ha portato verso una chiusura, conclamata o no; patologica o meno, su noi stessi. Andrebbe recuperata, anche attraverso campagne di sensibilizzazione promosse dalle istituzioni (!!!), la dimensione psicologica dei singoli. “La consapevolezza del nostro valore, il bisogno di essere amati e riconosciuti, la capacità di tollerare le frustrazioni e di regolare l’autostima sono tra le principali componenti del nostro equilibrio psichico. Determinano il colore delle nostre relazioni e costituiscono il livello di sicurezza e piacere delle nostre vite” (Ibidem). La morte non c’è quando noi viviamo, diceva Epicuro e interessarsi a verificare il senso della propria vita è già un po’ uscire da un lockdown che mentalmente, per molti, non è terminato.

3. Mantieni la giusta distanza

“L’amore non è estate; l’amore è superare l’inverno” (Sara Rattaro – La giusta distanza – Sperling & Kupfer 2020). La citazione non è casuale, proviene da un racconto che si sofferma sul dolore umano vissuto dal singolo e dal gruppo. La lettura breve e scorrevole, apre ad un interrogativo comune a molti filosofi e sociologi contemporanei: la nostra è diventata, ormai, una società algofobica che impegna ogni sua risorsa, per rigettare ogni forma di dolore, sconfessando ciò che già nell’antichità era considerato come assodato: “πάθει μάθος”, si diceva. “A Zeus che ha avviato i mortali a essere saggi, che ha posto come valida legge “saggezza attraverso il dolore” (Eschilo – Agamennone). Crescere attraverso il dolore che, se ben recepito, è strumento di formazione personale; come uno scalpello in mano all’ artista che toglie parti eccedenti di materia, per produrre nuove bellezze. “Il dolore non è una sensazione soggettiva che rimanda a una mancanza, bensì un concepimento, anzi una concezione dell’essere. Il dolore è dono”. (Byung-Chul Han – La società senza dolore – Einaudi 2021). Soprattutto, riprendendo Epicuro, dovremmo valutare dolori e piaceri, riuscendo a mantenere su di essi una giusta distanza, un “giusto calcolo” che ci faccia valutare di volta in volta, dove ci condurrà la sofferenza che stiamo vivendo. Il travaglio ha sempre un termine e quel termine dovrà trovarci migliori, altrimenti patire non avrà avuto senso.

Il lavoro è difficile, specialmente per chi sperimenta dolori e difficoltà improvvisi e si vede bloccato nei sentimenti e nelle emozioni. Perdite improvvise, brusche diagnosi, eventi inaspettati, traumi ancora aperti metteranno sempre a dura prova la nostra personalità ed ogni nostro nobile pensare. Mettersi a giusta distanza dagli avvenimenti è credere che da qualche parte, in fondo al nero della nostra notte, esiste, nonostante tutto, l’antitesi a questo dolore, una gioia che sta aspettando solo noi, qui – ora – su questa terra: “In tempi che falciano, non è vergogna sentire frammenti di gioia e dedicarli a chi soffre, anche a noi, certamente, ma è difficile, anche se non impossibile che un postino scriva a sé stesso. A dire il vero, certe volte io mi scrivo delle mail in cui racconto a me stessa come sto, mi faccio gli auguri, mi ravvivo e mi fiancheggio…come farebbe una nonna con una nipotina a cui vuole spiegare il dolore.” (Chandra Candiani – Questo immenso non sapere – Einaudi 2021).

4. Avanza a piccoli passi verso la vetta

“Non pretendere mai di fare il salto nell’ignoto, di rinascere di colpo un mattino. Utilizzare le cicche della sera prima e convincersi che il tempo – il prima e il poi – è soltanto una fissazione. Ma soprattutto non fare mai il serpente, non rigettare mai la pelle: poiché, che cosa ha l’uomo di proprio, di vissuto, se non ciò ch’è appunto già vissuto? Ma tenersi in equilibrio, perché che cosa ha l’uomo da vivere, se non appunto ciò che ancora non vive?”. (Cesare Pavese – Il mestiere di vivere – Einaudi 2014). Tenersi in equilibrio e avanzare. È la superstizione, il senso della morte, la nostra percezione del dolore che, talvolta, ci impediscono di fare passi avanti. C’è ancora qualcosa di non vissuto per cui vale la pena di procedere. Jung ripeteva che “Nulla è più facile del continuare a percorrere vie infantili o di farvi ritorno.”. Arrendersi, sedersi, cedere al sintomo e non al significato che esso nasconde è un’eredità genitoriale che dev’essere scardinata. La psicoterapia (singola o di gruppo) dà al paziente una nuova eredità, una nuova famiglia e si prende carico anche delle fasi di apatia e stanchezza che sembrano rallentare i progressi del paziente. Non ci sono soluzioni immediate e indipendenti da noi, sarebbe falso dichiararlo; pazienza e perseveranza portano alla vetta ed “Una volta raggiunto questo stato, ogni bufera interna cessa, perché il nostro organismo vitale non è più bisognoso di alcuna cosa, altro non deve cercare per il bene dell’animo e del corpo”. (Epicuro LM 128).

______________________________________________________________________________________________

Le immagini scelte per questo articolo sono dell’illustratore Guy Billout e fanno capo ad una sua raccolta chiamata “FutureView: Gaining Perspective on the Rising Waves of Change” (acquisire una prospettiva sulle onde crescenti del cambiamento). Vuole essere una metafora del nostro lavoro psicoanalitico e della forza costante che proviene dai gruppi di terapia. Riferendoci allo scrutatore sulle onde del mare del mare in tempesta, sappiamo, come singoli e come membri di un gruppo, che la psicoanalisi permette di scorgere meglio quando arriva il tempo del cambiamento. È dalle onde più impetuose e violente che vediamo il futuro. E questi, il più delle volte, sembra darci ragione.

*Gli studiosi sono tutt’oggi interdetti sull’attribuzione della lettera; per alcuni, Meneceo fu solo uno dei discepoli del Keros (scuola epicurea), in questa sede, però, si è preferito considerarlo, figlio.

Luca Anaclerio

ContinuaSILENZIO, Bruno.

SILENZIO, Bruno

Esci dalla solitudine e dai un nome al tuo dolore.

Dai miei anni di liceo ho imparato a coltivare una sottospecie di vizio: non leggo mai un libro alla volta, ne inizio alcuni e ne porto avanti due o tre insieme, talvolta quattro, a seconda dai suggerimenti e dalle recensioni che mi attraggono. Loro restano là, accumulati da qualche parte e sgualciti da una matita che mi dice quanto tempo ancora ho ancora da regalargli. Alla fine, vai a vedere che mi accorgerò di aver speso più soldi in matite, che in opere letterarie.

Vorrei fare la stessa cosa con le persone della mia vita, scrutarle e riporle, convinto che ci sia la possibilità di un segno che faccia riprendere discorsi interrotti o legami disfatti. Così, lo so, non è, la matita del tempo non ha la stessa pazienza di quelle che uso come segnalibri e, soprattutto, quelli che conosco, come me, non hanno ancora una trama definita e conclusa. Penso a Dostoevskij che ci ha messo una esistenza per cercare la sua vita nelle storie degli altri. Scavando sempre più a fondo, arrivando fino ai sottosuoli dell’anima, spinto dalla ricerca di un senso che mantenesse in piedi il gioco di vivere.

Scrisse, appena venticinquenne, Le notti bianche: romanzo sentimentale dai ricordi di un sognatore. Una brevissima storia d’amore nata, intrecciata e conclusasi nella magia rarefatta di quattro notti. Solo quattro notti, brevemente sbiadite da un sole che non vuole addormentarsi. Sullo sfondo, le illusioni e le disillusioni di un uomo solo in cerca di costruire la sua storia, come ci dice: “Sono completamente senza una storia. Come si dice da noi, ho vissuto per me stesso, cioè completamente solo”.

L’inconcludente vicenda intessuta con Nastjen’ka (Natalina nella trasposizione cinematografica di Visconti), però, non codifica solo la sua di solitudine, Dostoevskij fa apparire e scomparire dinanzi agli occhi del lettore, la solitudine di ogni personaggio, perfino quella di ogni comparsa messa a contorno di un cuore che si agita invano.

Lo scrittore russo, tratteggia un’umanità che sembra lavorare, innamorarsi, attendere, lasciarsi, illudersi perché la solitudine non inghiotta nessuno, completamente; perché si conservi un chiarore nelle notti senza discorsi e senza compagnia. Affannati nella ricerca di “quell’attimo di vera beatitudine” che riempie la vita di un uomo.

La psicoanalisi non è estranea all’argomento, basti pensare alla distinzione tra solitudine triste e serena che ritroviamo negli scritti della Klein (la solitudine depressiva) e di Winnicott (la solitudine evolutiva). Oltre questo, ciascuno di noi ha fatto personale esperienza con la solitudine, ne abbiamo acquisito un senso veicolato dalle restrizioni della pandemia: il lockdown, le distanze interpersonali, la ridefinizione della nostra vita sociale ci hanno fatto fare i conti con un silenzio assordante che né social, né maratone streaming hanno saputo colmare. Il filosofo Byung-Chul Han, nel suo ultimo saggio: “La società senza dolore” (Einaudi 2021) scrive che questo improvviso scontro con il virus ha tolto alla vita, il vestito che le avevamo dato: “La vita viene spogliata di qualsiasi narrazione capace di generare senso: non è più ciò che si può raccontare, bensì ciò che si può misurare e conteggiare. La vita diventa nuda, oscena. Nulla promette durata.”. Siamo diventati, insomma, come il sognatore di Dostoevskij, ricacciati nell’abisso da amori improvvisati; da una vita imprevista e imprevedibile.

La cosa, non si completa in un’accezione negativa. Qualcuno ha conosciuto da vicino il proprio dolore, lo ha toccato, lo ha rivissuto, ci ha sbattuto il muso e non ci ha trovato un senso. Ancora. Anzi, talvolta sembra dissolverci ogni volta che lo fissiamo; ogni volta che viene a trovarci nelle nostre notti insonni.

E quel dolore, senza parole, senza trama e senza storia ci ha reso incerti, impauriti, sconfortati. Stanchi.

Come gli eroi antichi presentatici dai solenni proemi delle grandi epopee, siamo anche noi invischiati in un ἄλγος (dolore) insensato, ora naufraghi, ora traditori, ora falliti, ora afflitti. Confusi tra rischio e lontane resistenze. Sono uguali a noi, mentre si dimenavano tra quel “numero uno” e quel “numero due”. Spaesati tra demone interiore e destino.

Lontano da ogni epica, recentemente, ha raccontato questa battaglia, un film d’animazione (Luca – Pixar 2020). Sullo schermo vive un essere degli abissi che si innamora delle storie che prendono corpo sulla terraferma. Vorrebbe abitarla, conoscerla, abbandonando dietro sé le pacifiche e noiose abitudini familiari. Un amico lo precede e lo aiuta. Lo aiuta non come un maestro, ma offrendogli la sua istintività per combattere ogni ritrosia e spingendolo a dare un nome preciso alle sue paure, così da zittirle ogni volta che sarà richiesto, dalla vita, di buttarsi giù a rotta di collo per non perdersi la bellezza di ogni cosa: “Silenzio, Bruno!”.

Quel grido è un “numero uno” che trionfa sul panico, sulle fobie, sulle depressioni, sulle resistenze che abbiamo avuto in sorte, sugli incontri sbagliati che ci son capitati e di cui non abbiamo nessuna colpa.

“Silenzio, Bruno!”.

Il dolore ci sarà, forse per sempre, forse ancora per poco, ma, abbiamo il potere di farlo tacere, perfino nelle nostre notti bianche, perfino quando nessuno è restato ad ascoltarci, perfino quando tutto sembra perso, sconosciuto o la nostra stima è chiusa in fondo a chissà quale ricordo che ha chissà quale volto.

“Silenzio,…!” Capiamo per tratti e istanti brevissimi, che il nostro dolore ha avuto da sempre un nome.

E questo nome è diverso dal tuo.

L.A.

Continua

Migliorarsi o riscoprirsi

Spesso quando si inizia un percorso di psicoterapia ciò che ci guida è la possibilità di migliorare alcune parti di noi stessi che non ci piacciono o che ci fanno soffrire. Quelle parti che identifichiamo come cause della nostra sofferenza, che ci portano, ad esempio a restare a casa, ad isolarci, a non fidarci; quelle parti che ci portano a passare le giornate a letto, quelle parti che ci portano ad aver paura anche del gatto che attraversa la strada o del sole che splende troppo.

Si inizia un percorso di psicoterapia con la speranza di poter migliorare, magari anche di eliminare quelle parti che ci sembrano così anguste e cattive. Quelle parti che non ci permettono di essere come vorremmo.

Durante il percorso, capita, poi, di rendersi conto che quelle parti hanno messo le radici che affondano nella nostra persona. Si sono radicalizzate e lasciarle andare non è così semplice.

È difficile, richiede sforzo, a volte pare estenuante.

Eppure nel corso della terapia ci rendiamo conto di come queste parti, che tanto abbiamo odiato e che tanto ora son difficili da “rimuovere” ce la siamo spesso appiccicate. Ci siamo cuciti addosso un abito che è quello che ci ha permesso di andare avanti fino a questo momento.

Ci siamo isolati perché qualcuno ci ha fatto credere di essere invisibili, ci rintaniamo nel letto perché abbiamo paura di muovere un passo credendo di aver il potere di causare disgrazie.

Abbiamo fatto esperienza di come la nostra persona, per un motivo o per un altro non fosse accettata, accolta.

Implicitamente, nel corso delle nostre esperienze, ci è stato fatto capire cosa andasse bene e cosa no, cosa dovessimo modificare e come.

E da lì abbiamo cercato di rispettare al meglio le richieste del nostro ambiente, cercando di esser sempre “meglio”.

In terapia ci rendiamo conti di come questo abito che ci siamo cuciti addosso in realtà nasconde, cela e sotterra quello che c’è al di sotto. E spesso non sappiamo nemmeno quello che c’è al disotto.

In terapia ci rendiamo conto di come non è migliorare quello che ci serve ma riscoprirci.

Ci rendiamo conto di come ciò che siamo, sentiamo vogliamo è differente da ciò che mostriamo e da ciò che abbiamo costruito.

Riscopriamo di saper essere ironici, riscopriamo una passione, riscopriamo capacità e anche limiti.

Immagino il miglioramento come una strada dritta, con spessi guardrail che impediscono di guardare ai lati. Per essere migliore, anzi il migliore, i passi sono segnati. Ci sono indicazioni precise e le distrazioni non sono contemplate.

Immagino la riscoperta come un incrocio confusionario, con mille vie da poter prendere e l’imbarazzo della scelta. Immagino la riscoperta come qualcosa di creativo, di esplosivo e allo stesso tempo quieto.

Riscoprirsi richiede prove, tentativi ed errori. Imbocchiamo la prima strada che magari non ci piace, ma c’è un altro incrocio in cui possiamo cambiare la nostra direzione.

Il percorso lo creiamo noi, come vogliamo, con i colori che vogliamo e mille ponti che ci permettono di passare da un punto ad un altro.

La terapia ci aiuta a scoprire che in realtà poco ci importa di essere migliori, di essere il migliore.

Tanto ci importa capire chi siamo. Riscoprire le mille possibilità che abbiamo per realizzarci ed esprimerci.

Ci interessa scoprire di non avere una vita destinata, ma una vita da costruire.

Ci interessa scoprire che oltre al “dovere”, per noi c’è il “piacere” e che nelle mille direzioni c’è quella che ci consente anche di accomunarli.

Possiamo riscoprire chi siamo, liberandoci di chi ci imponiamo di essere.

Fabiana Manghisi

Tirocinante presso lo Studio Burdi

Laurea Magistrale in Psicologia Clinico-Dinamica

Continua

La Lettera Terapia

Scrivere di sé può avere effetti terapeutici.

Mettere le parole nero su bianco permette un processo di rielaborazione dei pensieri: la confusione prende forma, si crea ordine e la comprensione migliora.

Attraverso la scrittura è possibile cercare significato nelle cose che accadono e che magari, anche a distanza di tempo, a volte di anni, ancora ci turbano.

La scrittura ha il vantaggio di fermare i pensieri che vagano confusi nella nostra mente, di dare una struttura e una forma. Ciò permette di comprendere e gestire meglio i disordini emotivi della vita.

Scrivere, esteriorizzare il proprio vissuto, le esperienze di vita traumatiche, i ricordi, le emozioni, i pensieri e le sensazioni, consente di elaborarli consapevolmente attraverso l’autoriflessione.

Friedrich Nietzsche sosteneva che dare un “perché” alle cose aiuta a sopportare il “come”.

Scrivere di se stessi è un po’ come prendersi cura del proprio benessere psico-fisico. Ci aiuta a mettere ordine e a ricostruire esperienze importanti che spesso ricordiamo in maniera confusa. È un esercizio di auto-aiuto, semplice, ma allo stesso tempo potente ed efficace.

La scrittura di sé, pertanto, può essere considerata una terapia strategica che aiuta a ridurre l’ansia, lo stress, ad elaborare gli eventi negativi ed alleggerire le tensioni emotive, a migliorare le relazioni e a liberare la mente da pensieri oppressivi.

Scrivere aiuta anche a prendere coscienza della natura del problema e ad avere una visione più chiara e nitida delle proprie emozioni, a far uscire la negatività, gli sconvolgimenti emotivi irrisolti che se non espressi in nessun modo, potrebbero trasformarsi in disturbi, malesseri, dolori.

È ormai noto come spesso, molti fastidi e disturbi, cefalea, mal di stomaco, tensioni muscolari ecc…non sono altro che tensioni interne non affrontate, nascoste.

È importante tirar fuori tutti i nostri pensieri, le nostre paure, angosce, dolori, sofferenze, senza pensare alla forma e alla correttezza di quello che scriviamo.

Non è necessario saper scrivere, basta avere qualcosa da raccontare.

Scrivere tutto quello che ci passa per la testa dando libero sfogo alle nostre emozioni, tutto d’un fiato, senza pause, con un ritmo incalzante come qualcosa che si affretta ad uscire.

Non ci devono essere restrizioni, cose non dette, taciute. A noi stessi possiamo e dobbiamo raccontare la verità.

Se avremo tirato fuori tutto, il nostro sguardo sarà proiettato in avanti, al presente e al futuro, senza più rimuginare sul passato.

Scrivere di sé risulta benefico perché permette una vera e propria catarsi emozionale. Non è tanto l’espressione delle nostre emozioni, quando il dare un senso a queste che migliora le cose.

Elisabetta Lazazzera

Tirocinante presso Studio BURDI

Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e della Riabilitazione

Continua

Nell’impossibilità, l’opportunità

Cosa è l’impossibilità? Come reagiamo quando sappiamo di non poter fare qualcosa, di non poter ottenere ciò che vorremmo, di non poter pianificare e indirizzare la nostra vita nella direzione prevista o progettata?

Abbiamo degli impedimenti, che possono sopraggiungere in un qualsiasi momento, ci sono delle resistenze che ci sbarrano la strada, come muri che si frappongono fra noi e ciò che vorremmo, impedendoci il transito.

Ci sono impedimenti di carattere mobile che, lavorandoci su, ci consentono allo stesso modo di continuare il nostro cammino, ci viene richiesto uno sforzo per abbatterli.

Ce ne sono altri che, al contrario, non dipendono da noi: le famose “cause di forza maggiore”.

La causa di forza maggiore che viviamo oggi, tutti, in un modo o nell’altro è il Covid-19.

È una “causa di forza maggiore” che ci sta impedendo di vivere come vorremmo. Ci viene richiesto di non avere contatti con le altre persone e questo ci costa quando gli altri sono le persone per noi fondamentali.

Ci viene chiesto di lavorare a casa e ancora una volta percepiamo il peso dell’isolamento.

Ci viene chiesto di essere responsabili, non solo per la nostra salute, anche per quella di chi ci sta vicino.

Percepiamo il carico di responsabilità che grava, sappiamo quello che dobbiamo fare.

Ma è pesante, è asfissiante, è logorante.

Ma mi chiedo, perché questo isolamento è così pedante?

Certamente c’è la mancanza delle persone per noi importanti, c’è la mancanza delle risate con i nostri amici e dell’abbraccio dalla mamma, nonna, amica, zia.

Ma siamo realmente, completamente soli? Con noi stessi, ci siamo noi.

Perché la compagnia che ci possiamo fare, prendendoci cura realmente di noi stessi è un peso?

Sembra che cerchiamo di rifuggire in ogni modo la possibilità di trovarci faccia a faccia con noi stessi.

Quando siamo con gli altri le attenzioni sono tutte su di loro, su ciò che ci dicono, su quello che hanno da raccontarci, sui loro problemi.

Siamo impegnati a presentarci in un certo modo per mantenere i nostri legami e perdiamo di vista il contatto con noi stessi.

Siamo completamente rapiti dalla presenza degli altri, siamo così impegnati a condurre la nostra vita cercando di non perdere nemmeno un minuto, nemmeno un secondo perché altrimenti siamo “indietro” rispetto a chi ci circonda e ci dimentichiamo chi siamo, dove stiamo andando e cosa vogliamo.

Perché ci pesa rallentare? Perché ci pesa prenderci cura di noi, dei nostri spazi, dei nostri pensieri, dei nostri desideri?

Forse perché in realtà non l’abbiamo mai fatto, forse perché non sappiamo come si faccia.

Viviamo nella frenesia del dover raggiungere, del dover vincere e superare chiunque ci sia affianco. Viviamo nella frenesia del dovercela fare, perché altrimenti non siamo nessuno.

E quando ce la facciamo, non sappiamo godere di quanto abbiamo raggiunto e ottenuto, perché siamo lì a pensare al passo successivo, alla prossima direzione da dover intraprendere e al prossimo obiettivo da dover raggiungere.

In questa frenesia la nostra persona e la nostra autenticità si perde, se non siamo abituati a stare con noi stessi, se non ci siamo presi del tempo per poter conoscerci, per capire chi siamo e dove vogliamo andare.

E allora perché non andare oltre la pesantezza e il grigiore di questo periodo, cercando di leggere l’impossibilità come opportunità, per ricercare il nostro vero colore?

Non stiamo parlando di far finta che intorno non ci stia succedendo niente, non è la negazione ciò a cui dobbiamo aspirare. Ma l’accettazione.

La situazione in cui viviamo oggi è questa, possiamo rimanere fermi nella campana di vetro che ci siamo creati crogiolandoci nella sofferenza e nella rabbia che stiamo provando, oppure possiamo ri-scoprirci o scoprirci e conoscerci per la prima volta.

Abbiamo del tempo che possiamo impiegare per scoprire cose di noi che ancora non sappiamo, possiamo scoprire una nuova passione o una vecchia abbandonata.

Possiamo immaginare, fantasticare, viaggiare con la mente.

Possiamo non fare nulla, possiamo assaporare la dolcezza e leggerezza del “dolce far nulla”.

Perché dobbiamo essere per forza impegnati? Perché tutto deve essere programmato?

Possiamo rendere più leggero quanto stiamo vivendo cambiando le lenti degli occhiali con cui guardiamo le cose: possiamo voler vedere anche quanto ci sta donando questo momento.

Per farlo, però, dobbiamo volerlo.

Il cambiamento lo vogliamo? Vogliamo sentirci leggeri? Vogliamo saper vedere il bello in ciò che ci circonda anche se sembra che sia tutto nero o grigio? Vogliamo il colore?

Se lo vogliamo allora sì, possiamo averlo.

Possiamo provare a cantare, a suonare, a dipingere, a leggere un libro, a stare sul divano, fermi, o a saltare per ballare o fare sport.

Possiamo fare quello che vogliamo, riscoprendo ciò che vogliamo.

Possiamo alzarci la domenica mattina e chiederci “cosa voglio fare oggi?” Voglio cucinare? Voglio dormire? Voglio scrivere?

Cosa vogliamo per noi stessi? E cosa ci serve per ottenerlo? Volontà.

Possiamo, se lo vogliamo, liberarci dalle briglie che la vita di tutti i giorni ci mette, possiamo liberarci della foschia in cui ci muoviamo ogni giorno, per tornare a vedere quanta luce c’è dentro di noi.

Non fuori.

La luce è dentro, e se le diamo la possibilità di espandersi allora lì si che sentiremo calore.

Se la soffochiamo, con doveri, impegni, se ci dimentichiamo che è lì, che va coccolata, accolta, rinforzata, sentiamo freddo.

Allora in questo momento possiamo concentrarci su noi stessi, un sano narcisismo, che ci porti a prendere cura di noi e dei nostri desideri, delle nostre passioni.

Possiamo ricentrarci rispetto alla nostra persona.

Fabiana Manghisi

Tirocinante presso lo Studio Burdi

Laurea Magistrale in Psicologia Clinico-Dinamica

Continua